Lebzeitige Zuwendungen: Pflichtteil & Ausgleich verstehen

Zuletzt aktualisiert:

Ihre Lesezeit:

Lebzeitige Zuwendungen

- Wirkung von Schenkungen: Schenkungen verringern den tatsächlichen Nachlass und verändern dadurch die Berechnungsgrundlage für gesetzliche Mindestansprüche; das Rechtssystem begegnet dem mit Ausgleichs- und Ergänzungsregeln, um Benachteiligungen zu vermeiden. Diese Regeln stellen fiktiv Werte wieder her oder kürzen Begünstigte, wenn Leistungen übermäßig kurz vor dem Tod erfolgt sind; ein praktisches Beispiel ist die Hinzurechnung einer kurz zuvor übertragenen Immobilie zur Nachlasssumme.

- Abschmelzmodell (10 Jahre): Zuwendungen innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Tod werden anteilig dem Nachlass zugerechnet, wobei der anrechenbare Anteil pro vollem Jahr um 10 % sinkt und nach zehn Jahren im Regelfall entfällt. Maßgeblich ist der tatsächliche Vermögensabfluss; Ausnahmen wie Zuwendungen an Ehegatten oder Nießbrauchsvorbehalte können die Fristwirkung jedoch verändern.

- Anrechnung & Nachweis: Eine klare Anrechnungsbestimmung kann ein Geschenk auf einen späteren gesetzlichen Mindestanspruch anrechnen, ist aber nur wirksam, wenn der Empfänger bei oder vor der Gabe davon Kenntnis hat; schriftliche Vereinbarungen schaffen hier Rechtssicherheit. Bei Minderjährigen, bei fehlerhafter Dokumentation oder im Streitfall sind gerichtliche Genehmigungen, Auskunftspflichten und die subsidiäre Haftung Beschenkter zentrale Durchsetzungsinstrumente.

Inhaltsverzeichnis

- Lebzeitige Zuwendungen: Definition und Einfluss auf den Pflichtteil

- Ausgleichspflicht und Auskunft bei lebzeitigen Zuwendungen unter Abkömmlingen

- Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen: 10-Jahresregel und Abschmelzmodell

- Anrechnung von Schenkungen auf den Pflichtteil

- Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen und Verjährungsfristen

- Wertermittlung lebzeitiger Zuwendungen: Bewertung von Geschenken im Erbfall

Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent

- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.

- Keine Anmeldung erforderlich.

- Kostenlos im Browser.

Lebzeitige Zuwendungen: Definition und Einfluss auf den Pflichtteil

Lebzeitige Zuwendungen sind Schenkungen und andere unentgeltliche Vermögensverschiebungen, die bereits zu Lebzeiten des Erblassers erfolgen. Sie verändern häufig die spätere Verteilung des Vermögens – und damit auch die Berechnungsgrundlage für Pflichtteilsansprüche, da der Nachlasswert (§ 2311 BGB) durch lebzeitige Schenkungen gemindert wird. Dieses Kapitel erklärt die Grundbegriffe und ordnet die wichtigsten Mechanismen des Pflichtteilsrechts verständlich ein.

Was sind lebzeitige Zuwendungen?

Lebzeitige Zuwendungen sind unentgeltliche Vermögensübertragungen im Sinne des § 516 BGB. Nicht jede unentgeltliche Zuwendung ist jedoch eine Schenkung im pflichtteilsrechtlichen Sinn; maßgeblich ist, dass sie mit einer objektiven Entreicherung des Erblassers und einer objektiven Bereicherung des Empfängers verbunden ist. Dadurch können Zuwendungen im Erbfall rechtlich relevant werden, selbst wenn sie lange zurückliegen.

Im Erbrecht werden solche Zuwendungen auch als Vorempfänge oder vorweggenommene Erbfolge bezeichnet. Entscheidend ist, dass das Vermögen den Erblasser endgültig verlässt. Typisch sind die Übertragung einer Immobilie, größere Geldgeschenke oder die unentgeltliche Abgabe von Unternehmensanteilen.

- Immobilienübertragung: Haus oder Wohnung gehen schon zu Lebzeiten auf Kinder über.

- Geldzuwendung: Hohe Beträge zur Ausbildung oder Existenzgründung.

- Unternehmensanteile: Vorab-Übergabe von Gesellschaftsanteilen an Nachfolger.

Auch Schenkungen unter Ehegatten zählen als lebzeitige Zuwendungen. Nach § 2325 Abs. 3 S. 3 BGB beginnt die Zehnjahresfrist erst mit Auflösung der Ehe, das heißt: Bei fortbestehender Ehe läuft sie überhaupt nicht an. Die Folgen für Pflichtteilsergänzung und Bewertung werden im entsprechenden Kapitel ausführlich erklärt.

Warum beeinflussen Schenkungen den Pflichtteil?

Schenkungen zu Lebzeiten können Pflichtteilsrechte aushöhlen, wenn der Erblasser kurz vor dem Tod Vermögen verschenkt. Das Gesetz wirkt dem mit drei Instrumenten entgegen, die Missbrauch verhindern und faire Ergebnisse sichern. Diese Mechanismen greifen je nach Fallkonstellation unterschiedlich.

Die drei Kernmechanismen sind:

- Ausgleichung unter Abkömmlingen nach §§ 2050 ff. BGB: Gleicht unter Geschwistern vorab erhaltene Vorteile aus.

- Pflichtteilsergänzung nach § 2325 BGB: Rechnet Schenkungen der letzten Jahre ganz oder teilweise dem Nachlass fiktiv hinzu.

- Anrechnung nach § 2315 BGB: Kürzt den Pflichtteil des beschenkten Pflichtteilsberechtigten, wenn dies vom Erblasser bestimmt wurde.

Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.

- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.

- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

Ausgleichspflicht und Auskunft bei lebzeitigen Zuwendungen unter Abkömmlingen

Wurden Kinder zu Lebzeiten unterschiedlich bedacht, stellt das Erbrecht mit der Ausgleichung nach §§ 2050 ff. BGB die Gleichbehandlung sicher. Ergänzend bestehen Informationsrechte zwischen Miterben und besondere Regeln für Pflegeleistungen. Dieses Kapitel bündelt alle Ansprüche, die ausschließlich das Verhältnis zwischen Abkömmlingen betreffen.

Wann greift die Ausgleichungspflicht nach § 2050 BGB?

Die gesetzliche Ausgleichung greift, wenn mehrere Abkömmlinge Erben werden und ein Kind zu Lebzeiten besondere Vorteile erhielt. Ziel ist die gerechte Verteilung: Ausgleichungspflichtige Werte werden fiktiv hinzugerechnet, sodass der begünstigte Abkömmling relativ weniger erhält. Die Regel gilt vorrangig bei gesetzlicher Erbfolge.

Ausstattung (§ 2050 Abs. 1), übermäßiger Unterhalt und außergewöhnliche Ausbildungskosten (§ 2050 Abs. 2) sind gesetzlich ausgleichungspflichtig; andere Schenkungen nur, wenn der Erblasser die Ausgleichung ausdrücklich anordnet (§ 2050 Abs. 3). Bei gewillkürter Erbfolge findet § 2050 BGB nur Anwendung, wenn der Erblasser sie ausdrücklich angeordnet hat (§ 2052 BGB).

- Ausstattung: Mitgiftartige Leistungen, Startkapital, Wohnungsüberlassung.

- Übermäßiger Unterhalt: Leistungen deutlich über dem Üblichen (z. B. teures Auslandsstudium).

- Weitere Zuwendungen: Nur bei ausdrücklicher Anordnung des Erblassers.

Ausgleichung bei der Pflichtteilsberechnung (§ 2316 BGB)

§ 2316 BGB sorgt dafür, dass bei der Pflichtteilsberechnung so gerechnet wird, als ob die ausgleichungspflichtigen Vorempfänge nach § 2050 BGB auch dort berücksichtigt würden. Pflichtteilsberechtigte Kinder werden damit nicht besser gestellt als miterbende Geschwister.

Eine Anordnung ist hierfür nicht erforderlich; § 2316 BGB greift kraft Gesetzes, wenn eine gesetzliche Ausgleichungspflicht nach § 2050 BGB besteht. Eine ausdrückliche Anordnung ist nur erforderlich, wenn der Erblasser eine sonst nicht ausgleichungspflichtige Zuwendung (§ 2050 Abs. 3 BGB) in die Pflichtteilsberechnung einbeziehen will.

- Automatik: Greift bei allen nach § 2050 ausgleichungspflichtigen Vorempfängen.

- Erweiterung: Einbeziehung sonstiger Geschenke nur bei ausdrücklicher Anordnung.

- Wirkung: Pflichtteil so, als ob die Vorempfänge fiktiv hinzugerechnet wären.

Auskunftsanspruch nach § 2057 BGB – Informationen über Vorempfänge

Miterben haben gegenseitig Anspruch auf Auskunft über ausgleichungspflichtige Zuwendungen. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Erbfall nach gesetzlicher oder gewillkürter Erbfolge eingetreten ist. Er dient der vollständigen Ermittlung der Vorempfänge und ihrer Werte.

Der Verpflichtete muss ein Verzeichnis über erhaltene Zuwendungen mit Zeitpunkt und (Schätz-)Wert vorlegen. Bei Zweifeln ist eine eidesstattliche Versicherung möglich; die Durchsetzung erfolgt notfalls im Wege der Stufenklage.

- Verzeichnis: Art, Datum und Wert der Zuwendung.

- Eidesstattliche Versicherung: Bei Zweifeln an Vollständigkeit.

- Stufenklage: Erst Auskunft, dann Zahlung.

Pflegeleistungen nach § 2057a BGB: Wie sie Erbteil und Pflichtteil erhöhen

Hat ein Abkömmling den Erblasser länger gepflegt oder unentgeltlich im Haushalt/Betrieb mitgearbeitet, erhöht § 2057a BGB seinen Erbteil. Da der Pflichtteil die Hälfte des gesetzlichen Erbteils ist, wirkt sich die Erhöhung mittelbar auf den Pflichtteil aus.

Die Vorschrift greift nur zwischen Abkömmlingen, wenn mehrere Abkömmlinge erben. Bei Alleinerbschaft oder Enterbung besteht kein eigenständiger Anspruch des Pflegenden; die Leistung wird im Rahmen der Pflichtteilsberechnung lediglich mittelbar berücksichtigt.

- Voraussetzungen: Längere Pflege/Mitarbeit ohne angemessene Vergütung.

- Nachweis: Dokumentation, Zeugen, Abrechnungen.

- Wirkung: Erhöhung der Quote – damit auch des Pflichtteils.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Ausgleichungspflicht Erbengemeinschaft!

Erfahren Sie, welche Zuwendungen nach §§ 2050 ff. BGB (Ausstattungen, übermäßige Zuschüsse und sonstige Zuwendungen) unter welchen Voraussetzungen ausgleichspflichtig sind, wer in einer Erbengemeinschaft ausgleichen muss bzw.

Lebzeitige Zuwendungen: Hätten Sie das gedacht? Zahlen, Daten, Fakten!

- 400 Mrd. €: Auf diese Summe wird das jährliche Erbvolumen in Deutschland geschätzt – je größer das Vermögen und je mehr Patchwork-Familien es gibt, desto häufiger kommt es zu Enterbungen oder Strategien zur Pflichtteilsumgehung.

- 5 %: So hoch ist der Anteil an Erbfällen, in denen es zu einer vollständigen Enterbung kommt – meistens trifft es leibliche Kinder.

- 20–30 %: In diesem Bereich liegt der Anteil der Pflichtteilsstreitigkeiten, die letztlich vor Gericht landen, meist wegen Uneinigkeit über Nachlassbewertung oder die konkrete Höhe des Pflichtteils.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

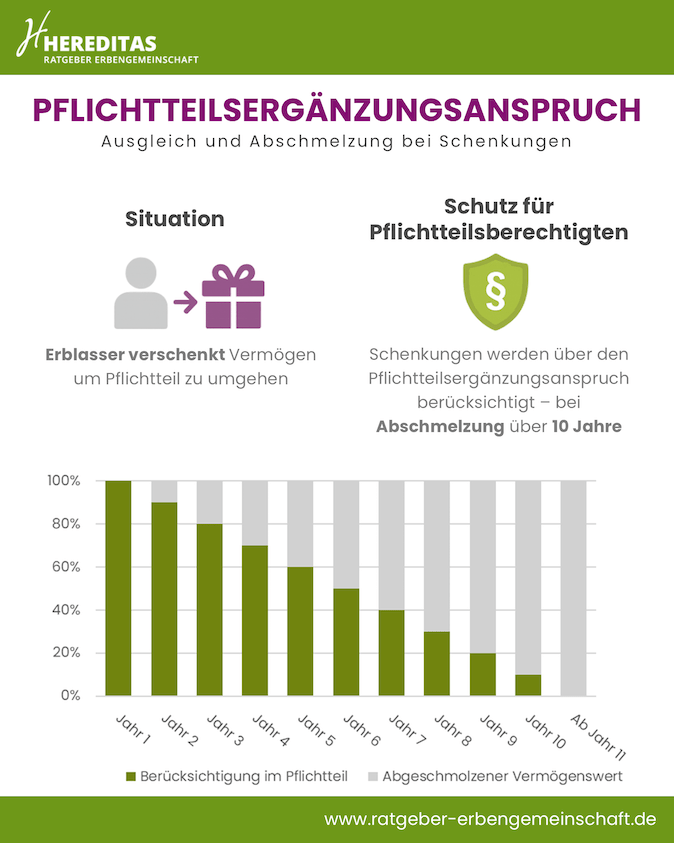

Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen: 10-Jahresregel und Abschmelzmodell

Die Pflichtteilsergänzung (§ 2325 BGB) schützt Pflichtteilsberechtigte vor Aushöhlung des Nachlasses durch Schenkungen kurz vor dem Tod. Bestimmte Zuwendungen werden dem Nachlass fiktiv hinzugerechnet, wobei ihr Gewicht mit zunehmendem Zeitabstand abnimmt. Dieses Kapitel erläutert Fristen, Ausnahmen und typische Fallkonstellationen.

10-Jahresfrist nach § 2325 BGB: Wie funktioniert das Abschmelzmodell?

Erfasst werden Schenkungen innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Tod. Der anrechenbare Anteil sinkt pro vollem Jahr um 10 Prozent; nach zehn Jahren bleibt die Schenkung grundsätzlich unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Leistung, also der tatsächliche Übergang der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, nicht der Schenkungsvertrag.

Die Frist schützt zeitnahe Schenkungen stärker als fernliegende. Ausnahmen gelten insbesondere für Ehegattenschenkungen und Vorbehaltsgestaltungen; diese werden gesondert dargestellt.

| Zeitpunkt der Leistung | Anteil für Pflichtteilsergänzung |

|---|---|

| Innerhalb des 1. Jahres vor dem Tod | 100 % |

| 2 Jahre vor dem Tod | 90 % |

| 3 Jahre vor dem Tod | 80 % |

| … je weiteres Jahr | − 10 % |

| 10 Jahre vor dem Tod | 10 % |

| älter als 10 Jahre | 0 % (anrechnungsfrei) – Ausnahme: Ehegattenschenkungen (§ 2325 Abs. 3 S. 3) und Vorbehaltstatbestände (§ 2325 Abs. 3 S. 2) können weiterhin relevant bleiben. |

Schenkungen an Ehegatten: Besonderer Fristbeginn in der Ehezeit

Bei Schenkungen unter Ehegatten beginnt die 10-Jahresfrist erst mit Auflösung der Ehe (§ 2325 Abs. 3 S. 3 BGB). Besteht die Ehe bis zum Tod fort, läuft die Frist nicht an; die Zuwendung bleibt vollständig ergänzungspflichtig.

Die Regel verhindert, dass Vermögen durch frühzeitige Übertragung auf den Ehepartner dauerhaft dem Pflichtteil entzogen wird. Sie gilt unabhängig vom Güterstand.

Nießbrauch bei Immobilienschenkungen – Auswirkungen auf den Ergänzungsanspruch

Bei vorbehaltenem Nießbrauch beginnt die 10-Jahresfrist grundsätzlich erst mit Aufgabe des Nießbrauchs oder mit dem Tod des Schenkers. Solange der Erblasser die wirtschaftliche Nutzung behält, liegt keine vollzogene Schenkung vor.

Behält der Erblasser den vollen Nießbrauch (Totalnießbrauch) vor, beginnt die Frist erst mit Aufgabe des Nießbrauchs. Bei einem Quotennießbrauch kann sie anteilig laufen. Der kapitalisierte Wert des Nießbrauchs mindert den anzurechnenden Schenkungswert.

- Friststart: Mit Wegfall des Vorbehalts (Verzicht/Tod) – bei Quote ggf. anteilig.

- Wertminderung: Abzug des Kapitalwerts des Nießbrauchs vom Verkehrswert.

- Praxis: Gestaltung verzögert Frist und senkt Wert – doppelte Wirkung.

Eigengeschenke nach § 2327 BGB: Anrechnung ohne 10-Jahresgrenze

Eigengeschenke an den Pflichtteilsberechtigten selbst werden bei der Pflichtteilsergänzung ohne zeitliche Grenze berücksichtigt. § 2327 Abs. 1 S. 1 BGB ordnet jedoch keine doppelte Berechnung an: Der Ergänzungsbetrag wird um den Wert der eigenen Schenkung gekürzt.

So wird verhindert, dass der Pflichtteilsberechtigte aus demselben Vermögenszufluss doppelt profitiert. Die Kürzung erfolgt wertbezogen nach den allgemeinen Bewertungsregeln.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Pflichtteilsergänzungsanspruch!

Erfahren Sie, ob und wann Sie Anspruch auf Pflichtteilsergänzung haben: wer (Kinder, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, teils auch Eltern und Enkel) anspruchsberechtigt ist, welche unentgeltlichen Schenkungen (Geld, Immobilien, Wertgegenstände, gemischte Zuwendungen) angerechnet werden und wie Ehezuwendungen, Eigengeschenke sowie Nießbrauch Fristen und Berechnung beeinflussen. Lesen Sie außerdem, wie die zehnjährige Abschmelzung (mit Sonderregeln für Ehegatten und Todesfälle vor 2010), die fiktive Nachlassrechnung, Haftung der Beschenkten und die Durchsetzung bis zur Verjährung funktionieren – damit Sie schnell erkennen, ob sich ein Vorgehen lohnt.

Sichern Sie jede größere lebzeitige Zuwendung schriftlich: Gegenstand, Datum, Wert, Zweck und — falls gewollt — eine ausdrückliche Anrechnungsbestimmung mit Empfangsbestätigung des Beschenkten. Beachten Sie die zehnjährige Abschmelzung (§2325 BGB) und die Sonderregeln für Ehegatten, Nießbrauch und Eigengeschenke, weil sie Pflichtteilsergänzung und Bewertungsgrundlage entscheidend beeinflussen. Lassen Sie bei Immobilien, Unternehmensanteilen oder Zuwendungen an Minderjährige notariell prüfen oder anwaltlich begleiten, um formelle Fehler und spätere Pflichtteilsstreitigkeiten zu vermeiden.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz

Anrechnung von Schenkungen auf den Pflichtteil

Bei Geschenken an Pflichtteilsberechtigte kann der Erblasser bestimmen, dass die Zuwendung auf den späteren Pflichtteil anzurechnen ist. Die Anrechnungsbestimmung ist ein starkes, aber formell anspruchsvolles Instrument: Sie greift nur, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen und nachweisbar sind.

Wie und wann ist die Anrechnung auf den Pflichtteil wirksam?

Die Anrechnungsbestimmung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (§ 2315 BGB i. V. m. § 130 BGB). Sie kann formlos erfolgen, muss aber eindeutig sein; der Empfänger muss sie bei oder vor Erhalt der Schenkung kennen, und eine nachträgliche Bestimmung ist nur mit Zustimmung des Beschenkten wirksam.

In der Praxis empfiehlt sich stets eine schriftliche Klausel im Schenkungsvertrag oder ein unterschriebenes Begleitschreiben. So lässt sich im Erbfall zweifelsfrei nachweisen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

- Anordnung: Klare Erklärung, dass die Zuwendung auf den Pflichtteil anzurechnen ist.

- Kenntnis/Zustimmung: Zugang beim Empfänger; nachträglich nur wirksam mit dessen Zustimmung.

- Nachweis: Schriftliche Dokumentation schafft Beweissicherheit.

Berechnung der Anrechnung: Beispiel in drei Schritten

Die Anrechnung folgt einer dreistufigen Methode. Maßgeblich ist der Wert zur Zeit der Schenkung (§ 2315 Abs. 2 S. 2 BGB); eine Indexierung ist rechtlich nicht vorgeschrieben, wird aber in der Praxis häufig zur Wahrung der Kaufkraft berücksichtigt.

- 1. Schenkungswert ermitteln: Wert zum Schenkungszeitpunkt; Geld ggf. kaufkraftbereinigt.

- 2. Fiktiven Nachlass bilden: Schenkungswert zum realen Nachlass addieren.

- 3. Pflichtteil berechnen: Pflichtteilsquote anwenden und Schenkungswert abziehen.

Anrechnung bei Minderjährigen: Ergänzungspfleger und Genehmigung

Eine Schenkung mit Anrechnung zugunsten eines Minderjährigen gilt als nicht ausschließlich vorteilhaft. Dies gilt auch dann, wenn die Schenkung unentgeltlich erfolgt, da die spätere Pflichtteilsminderung ein rechtlicher Nachteil ist (§ 107 BGB). Erforderlich sind daher Ergänzungspfleger und familiengerichtliche Genehmigung.

Ohne Genehmigung ist die Anrechnungsbestimmung schwebend unwirksam. Erst mit Zustimmung des Ergänzungspflegers und gerichtlicher Genehmigung wird die Zuwendung wirksam unter Anrechnung angenommen.

Lebzeitige Zuwendungen: Meine weiteren Artikel

Lebzeitige Zuwendungen: Meine weiteren Artikel

Pflichtteil Neffe trotz Testament: Wer ist geschützt?Autor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Neffe trotz Testament: Wer ist geschützt?Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 18. März 2025 Pflichtteil Steuer: Erbschaftsteuer, Freibetrag, MeldungAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Steuer: Erbschaftsteuer, Freibetrag, MeldungAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2025 Verjährung Pflichtteilsanspruch: Darauf müssen Sie achten!Autor: Dr. Stephan Seitz

Verjährung Pflichtteilsanspruch: Darauf müssen Sie achten!Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 26. März 2025 Pflichtteil verkaufen: Geld statt langwieriger StreitAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil verkaufen: Geld statt langwieriger StreitAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 8. Januar 2025 Pflichtteil zu gering? 10 Wege, Ihren Anspruch zu erhöhenAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil zu gering? 10 Wege, Ihren Anspruch zu erhöhenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 9. November 2025 Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 8. März 2025

Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen und Verjährungsfristen

Pflichtteils- und Ergänzungsansprüche entstehen nicht automatisch in Geld: Sie müssen gegenüber den richtigen Personen rechtzeitig geltend gemacht werden. Dieses Kapitel zeigt den typischen Ablauf, die subsidiäre Haftung von Beschenkten, die Verjährung und den Zusatzpflichtteil.

Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen: Vorgehen gegen Erben und Beschenkte

Der Ergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) richtet sich zunächst gegen den Erben. Erst wenn der Nachlass zur Befriedigung nicht ausreicht oder die Haftung beschränkt ist, kommt der Anspruch gegen den Beschenkten in Betracht. Strukturierte Schritte sichern Beweise und Fristen.

Empfohlen ist ein gestuftes Vorgehen mit Auskunftsverlangen, Berechnung und Zahlungsaufforderung; bleibt Erfolg aus, folgt die gerichtliche Stufenklage. Reicht der Nachlass nicht, wird der Beschenkte bis zur Höhe des erhaltenen Wertes in Anspruch genommen.

- 1. Auskunft: Nachlassverzeichnis und Schenkungen der letzten 10 Jahre anfordern.

- 2. Berechnung: Pflichtteil und Ergänzungsbetrag beziffern.

- 3. Aufforderung: Schriftlich mit Fristsetzung.

- 4. Klage: Stufenklage (Auskunft – Zahlung).

- 5. Beschenkter: Subsidiär bis zur Höhe des Geschenkwertes.

Herausgabeanspruch nach § 2329 BGB: Wann haften Beschenkte?

Beschenkte haften subsidiär, wenn der Erbe den Ergänzungsanspruch nicht erfüllen kann. Die Haftung ist auf den Wert des Geschenks begrenzt; mehrere Beschenkte haften nach der gesetzlichen Reihenfolge (§ 2329 Abs. 3 BGB): Zuerst der Letztbeschenkte bis zur Höhe seines Geschenks; erst wenn dort nichts (mehr) zu erlangen ist, folgen die früher Beschenkten – jeweils bis zur Höhe ihres Geschenks. Der Anspruch richtet sich auf Duldung der Zwangsvollstreckung in den geschenkten Gegenstand (§ 2329 Abs. 1 S. 1 BGB). Ist der Gegenstand nicht (mehr) vorhanden, schuldet der Beschenkte Wertersatz nach Bereicherungsrecht.

Ist der Beschenkte zugleich Erbe, gelten die erbrechtlichen Innenregeln; § 2329 tritt dann zurück. Der Anspruch dient dem Schutz pflichtteilsberechtigter Angehöriger vor gezielten Vermögensverschiebungen.

Verjährung der Pflichtteilsansprüche: Wichtige Fristen im Überblick

Für den Pflichtteilsanspruch und den Ergänzungsanspruch gilt die regelmäßige Verjährung von drei Jahren (§ 195 BGB). Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Berechtigte von Tod und beeinträchtigender Verfügung Kenntnis erlangt (§ 199 Abs. 1 BGB). Unabhängig davon gilt eine absolute Grenze.

Zudem gelten Sonderregeln bei Ansprüchen gegen Beschenkte und absolute Maximalfristen. Die folgende Übersicht fasst zusammen:

| Anspruch | Beginn der Verjährung | Dauer |

|---|---|---|

| Pflichtteil (§ 2303 BGB) | Ende des Jahres der Kenntnis von Tod und Enterbung | 3 Jahre (spätestens 30 Jahre ab Erbfall) |

| Pflichtteilsergänzung (§ 2325 BGB) | Ende des Jahres der Kenntnis | 3 Jahre; spätestens 30 Jahre ab Erbfall |

| Anspruch gegen Beschenkte (§ 2329 BGB) | Tag des Erbfalls | 3 Jahre taggenau, unabhängig von Kenntnis |

| Absolute Verjährung | Erbfall | 30 Jahre |

Zusatzpflichtteil (§ 2305 BGB): Wenn die Zuwendung unter der Pflichtteilsquote bleibt

Erhält ein Pflichtteilsberechtigter als Erbe oder Vermächtnisnehmer weniger als seinen Pflichtteil, entsteht ein Zusatzpflichtteil. Der Anspruch ergänzt bis zur Höhe des Pflichtteils und entsteht automatisch – eine Ausschlagung des Erbteils ist nicht erforderlich.

Der Zusatzpflichtteil wird wie der reguläre Pflichtteilsanspruch behandelt, einschließlich Fristen und Durchsetzung. Er stellt sicher, dass testamentarische Benachteiligungen nicht unter die Pflichtteilsgrenze fallen.

Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.

- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.

- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

Wertermittlung lebzeitiger Zuwendungen: Bewertung von Geschenken im Erbfall

Korrekte Werte sind die Grundlage jeder Ausgleichung, Anrechnung und Pflichtteilsergänzung. Dieses Kapitel erklärt die maßgeblichen Stichtage, das Niederstwertprinzip und die Praxis der Schätzung. Fehler bei der Wertfeststellung führen zu falschen Quoten und vermeidbaren Prozessen.

Zeitpunkt der Wertermittlung: Schenkung oder Erbfall?

Je nach Anspruch gelten unterschiedliche Stichtage. Der Stichtag bestimmt, welcher Wert in die Berechnung einfließt und ob Kaufkraftveränderungen oder Wertschwankungen relevant sind. Die Unterscheidung verhindert systemwidrige Vorteile.

Maßgeblich ist grundsätzlich der Wert zur Zeit der Zuwendung (§ 2055 Abs. 2 BGB), es sei denn, der Erblasser bestimmt ausdrücklich den Wert zum Erbfall. Bei der Anrechnung nach § 2315 BGB gilt der Wert zur Zeit der Schenkung; eine Indexierung ist nicht vorgeschrieben, wird in der Praxis aber oft zur Wahrung der Kaufkraft berücksichtigt. Für die Pflichtteilsergänzung nach § 2325 BGB gilt das Niederstwertprinzip zwischen Schenkungs- und Erbfallswert.

- Ausgleichung (§ 2050 i. V. m. § 2055 Abs. 2): Grundsätzlich Schenkungszeitpunkt; abweichend, wenn der Erblasser den Erbfallswert anordnet.

- Anrechnung (§ 2315): Schenkungswert maßgeblich; Indexierung fakultativ und praxisüblich.

- Ergänzung (§ 2325): Vergleich Schenkungs- vs. Erbfallswert; angesetzt wird der niedrigere.

Bewertungsgrundsätze: Niederstwertprinzip, Inflation und Gutachten

Nicht verbrauchbare Gegenstände wie Immobilien, Kunst oder Unternehmensanteile werden bewertet; verbrauchbare Güter (insb. Geld) grundsätzlich mit ihrem Nominalwert. Bei der Pflichtteilsergänzung für nicht verbrauchbare Sachen gilt das Niederstwertprinzip (§ 2325 Abs. 2 S. 2 BGB): Steigt der Wert nach der Schenkung, bleibt der niedrigere Schenkungswert maßgeblich; sinkt er, gilt der niedrigere Erbfallswert.

Für Geld und andere verbrauchbare Gegenstände gilt der tatsächliche Wert der Schenkung; bei Geldbeträgen ist eine Indexierung kein Muss, aber oft sinnvoll. Kann der exakte Wert nicht festgestellt werden, darf das Gericht nach § 287 ZPO schätzen; der Berechtigte kann einen Mindestwert glaubhaft machen.

- Niederstwertprinzip: Nur bei nicht verbrauchbaren Sachen (z. B. Grundstücke).

- Verbrauchswerte: Nominalwert zum Schenkungszeitpunkt; Indexierung optional.

- Vorbehalte: Kapitalwert von Nießbrauch/Wohnrecht mindert den Schenkungswert (Fristen siehe Ergänzungskapitel).

- Gutachtenpraxis: Sachverständige ermitteln historische und aktuelle Werte; Unterlagen sammeln.

- Beweislast: In der Regel trägt der Pflichtteilsberechtigte die Darlegung und den Nachweis des Werts.

Häufig gestellte Fragen

Was sind lebzeitige Zuwendungen und wann sind sie im Pflichtteilsrecht relevant?

Wie wirkt die 10‑Jahresregel bei Schenkungen auf den Pflichtteil?

Wann sind lebzeitige Zuwendungen unter Geschwistern ausgleichspflichtig?

Wie funktioniert die Anrechnung einer Schenkung auf den Pflichtteil und welche Formvoraussetzungen gelten?

Quellenangaben und weiterführende Literatur

Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Lebzeitige Zuwendungen:

Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz

Mein Name ist Dr. Stephan Seitz. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Seitdem verbinde ich juristisches Fachwissen mit meinen eigenen Erfahrungen im Erbrecht und lasse dieses Wissen in meinen Ratgeber einfließen. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.

Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich selbst Teil einer Erbengemeinschaft war. Ich habe die Spannungen, rechtlichen Fragen und Unsicherheiten, die viele Miterben belasten, hautnah erlebt. Mit HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft möchte ich juristische Grundlagen und Lösungswege verständlich darstellen und so Orientierung bieten.

Meine Inhalte sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.

Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!