Erbengemeinschaft: Grundlagen verstehen & Streit vermeiden

Zuletzt aktualisiert:

Ihre Lesezeit:

Erbengemeinschaft

- Erbengemeinschaften erfordern gemeinsame Verwaltung. Nach dem Erbfall sind alle Miterben verpflichtet, den Nachlass gemeinsam zu verwalten. Dies umfasst die Erhaltung des Vermögens und die Vorbereitung auf die spätere Auseinandersetzung.

- Entscheidungen hängen von der Art der Verwaltung ab. Für ordnungsgemäße Verwaltungsmaßnahmen genügt ein Mehrheitsbeschluss, während wesentliche Veränderungen die Einstimmigkeit aller Miterben erfordern. Ein Beispiel hierfür ist der Verkauf einer Immobilie, der ohne Zustimmung nicht erfolgen darf.

- Dringliche Maßnahmen können allein getroffen werden. In Fällen von Notgeschäftsführung, wie bei einem Wasserschaden, ist ein schnelles Handeln notwendig. Hier kann ein Miterbe allein entscheiden, muss jedoch die anderen Miterben umgehend informieren.

Inhaltsverzeichnis

- Erbengemeinschaft: Entstehung und Rechtsform

- Erbengemeinschaft Rechte und Pflichten

- Auflösung der Erbengemeinschaft

- Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft und Lösungsstrategien

- Besondere Herausforderungen bei Erbengemeinschaften mit Immobilien im Nachlass

- Nachlassplanung: Entstehung einer Erbengemeinschaft verhindern

- Vererbung Erbteil Erbengemeinschaft: Was passiert wenn ein Miterbe stirbt?

Herbert – Ihr digitaler Erb-Assistent

- Auswertung aller Inhalte der Webseite mittels KI. Stellen Sie Ihre Frage und erhalten Sie eine individuelle Antwort!

- Auch wenn die Antwort von Herbert so formuliert sein könnte, stellt sie keine Beratung für Ihren Einzelfall dar. KI-Ergebnisse können fehlerhaft sein. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Durch die Nutzung von Herbert stimmen Sie der Datenverarbeitung Ihrer Eingaben entsprechend der Datenschutzerklärung zu. Personenbezogene Daten dürfen keinesfalls übermittelt werden.

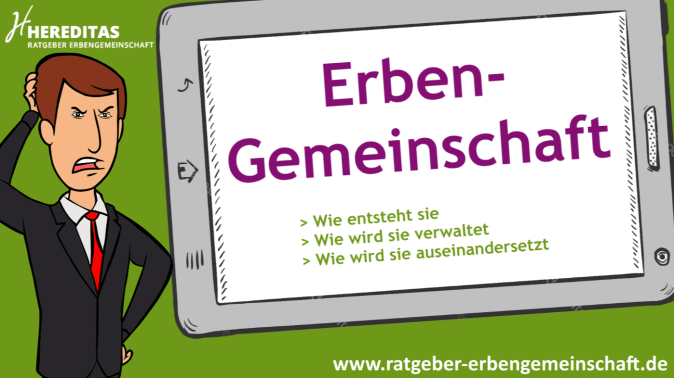

Erbengemeinschaft: Entstehung und Rechtsform

Was ist eine Erbengemeinschaft?

Hinterlässt ein Erblasser nicht nur einen, sondern mehrere Erben, so bilden diese qua Gesetz (Erbengemeinschaft Definition) – das heißt auch gegen ihren Willen – eine Rechtsgemeinschaft, die sogenannte Erbengemeinschaft (§ 2032 BGB). Die Erben werden als Miterben bezeichnet, die Gemeinschaft häufig auch als Miterbengemeinschaft.

Der Nachlass wird als gemeinschaftliches Vermögen von allen Miterben verwaltet, das heißt, kein Miterbe kann alleine agieren. Jeder Miterbe ist verpflichtet, an der Verwaltung des Nachlasses mitzuwirken.

Die Erbengemeinschaft endet mit der vollständigen Aufteilung des Nachlasses, der sogenannten Auseinandersetzung. Darüber hinaus gibt es, meist vorteilhaftere Möglichkeiten, um aus der Erbgemeinschaft auszuscheiden, zum Beispiel der Verkauf des Erbteils.

Dieser externe Inhalt kommt von YouTube. Informationen zum Datenschutz bei YouTube finden Sie unter Google - Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.

Wie entsteht eine Erbengemeinschaft?

Eine Erbengemeinschaft entsteht zwangsläufig mit dem Erbfall: Sind mehrere Personen Erbe eines Erblassers, so sind sie Miterben und bilden damit automatisch und qua Gesetz eine Erbengemeinschaft. Von einem „Willenselement“ hängt dies nicht ab, d. h. der Zwangserbe kann sich hiergegen zunächst auch nicht wehren. Natürlich muss sich niemand zwangsbeglücken lassen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Erbschaft überschuldet sein kann. Das Gesetz sieht in der Folgezeit die Möglichkeit vor, die Erbschaft auszuschlagen.

Die Berufung zum Erben kann entweder aufgrund gesetzlicher Erbfolge oder durch gewillkürte Erbfolge, also Testament oder Erbvertrag, erfolgen. Die Ermittlung der Erbfolge übernimmt das Nachlassgericht, angesiedelt beim Amtsgericht. Dieses forscht von Amts wegen auch im Testamentsregister nach, ob der Erblasser ein Testament hinterlegt hat.

Abzugrenzen ist die Berufung zum Erben von der Einsetzung als Vermächtnisnehmer. Im Unterschied zum Erben wird dieser nicht Rechtsnachfolger des Erblassers und tritt damit auch nicht in dessen Rechte und Pflichten ein. Dem Vermächtnisnehmer hingegen steht ein im Testament bestimmter Anspruch gegen den Nachlass zu, beispielsweise hat der Erblasser verfügt, dass sein Enkel eine im Nachlass enthaltene Wohnung bekommen soll.

Erbengemeinschaft Rechtsform: Gesamthandsgemeinschaft

Die rechtlichen Grundlagen der Erbengemeinschaft sind in den §§ 2032 ff. BGB geregelt (Erbengemeinschaft BGB). Diese bestimmen unter anderem, dass die Erbengemeinschaft eine Gesamthandsgemeinschaft ist und wie der Nachlass verwaltet wird.

Gesamthandsgemeinschaft heißt, es handelt sich um eine Gemeinschaft von Personen, denen ein Vermögen gemeinschaftlich zusteht. Gemeinschaftlich bedeutet, dass alles allen gemeinsam gehört; kein Nachlassgegenstand gehört einem Miterben alleine. Jeder Gesamthänder ist also Eigentümer des ganzen Nachlasses und Inhaber der gesamten Forderungen („Jedem gehört alles“). Die Verfügungsmacht des einzelnen Miterben ist durch die Mitberechtigung der anderen Miterben beschränkt.

Das Gegenteil hierzu ist die Bruchteilsgemeinschaft. In diesem Fall hält jeder Miteigentümer einen ideellen Anteil an jedem Einzelgegenstand und kann diesen Anteil auch isoliert verkaufen. Bruchteilsgemeinsschaften entstehen, wenn mehrere Beteiligte rechtsgeschäftlich handeln, im Beispiel das Auto und vielleicht ein Haus käuflich erworben hätten. In obigem Beispiel könnte A dann seine 50% am Auto weiterverkaufen, seinen Anteil am Haus aber behalten.

Rechtsfähigkeit Erbengemeinschaft

Die Erbgemeinschaft ist nicht rechtsfähig. Sie ist weder juristische noch natürliche Person. Handelt die Erbengemeinschaft, so werden die einzelnen Miterben, verbunden über die Erbengemeinschaft, berechtigt und verpflichtet. Die Grundsätze der BGB-Gesellschaft gelten gerade nicht.

Ziel der Erbengemeinschaft

Die Erbengemeinschaft ist auf Auflösung gerichtet, die sog. Auseinandersetzung. Wichtigste Einschränkung der Gesamthandsgemeinschaft ist, dass kein Miterbe alleine über Nachlassgegenstände verfügen kann. Der einzelne Miterbe kann nur insgesamt über seinen Anteil an der Erbengemeinschaft verfügen und z. B. seinen Erbteil verkaufen.

Erbengemeinschaft unter Geschwistern

Eine Erbengemeinschaft unter Geschwistern bringt besondere Herausforderungen mit sich, da persönliche Beziehungen und vergangene familiäre Konflikte die Entscheidungsfindung beeinflussen können. Unterschiedliche Vorstellungen über die Verwendung von Nachlassgegenständen oder finanzielle Interessen führen oft zu Spannungen, die die Auflösung der Erbengemeinschaft erschweren.

Ein typisches Beispiel ist das Elternhaus: Während ein Geschwisterteil es vielleicht behalten oder selbst bewohnen möchte, bevorzugen andere den Verkauf, um ihren Erbanteil zu Geld zu machen. Zudem können ungleiche Zuwendungen zu Lebzeiten des Erblassers, wie finanzielle Unterstützungen oder Pflegeleistungen eines Kindes, zu Ausgleichsansprüchen führen. Um solche Konflikte zu vermeiden, ist eine offene Kommunikation unter den Geschwistern essenziell. Gegebenenfalls kann die Hinzuziehung eines neutralen Dritten, wie eines Mediators oder Rechtsanwalts, dabei helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden und die Erbengemeinschaft erfolgreich aufzulösen.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Erbengemeinschaft unter Geschwistern!

Erfahren Sie, wie eine Erbengemeinschaft unter Geschwistern entsteht und warum sie oft zu Konflikten führt – besonders, wenn unterschiedliche Interessen oder belastete Beziehungen eine Einigung erschweren. Erhalten Sie wertvolle Tipps zur gemeinsamen Nachlassverwaltung und zur Auflösung der Erbengemeinschaft, um Streitigkeiten zu vermeiden und die familiären Bindungen zu bewahren.

Erbengemeinschaft ohne finanzielles Risiko verlassen? Ja, das geht!*

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Erbengemeinschaft Rechte und Pflichten

| Maßnahme | Typisches Beispiel | Erforderliche Zustimmung | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Ordnungsmäßige Verwaltung | Regelmäßige Reparaturen, Wartungsarbeiten, Mietverwaltung | Mehrheitsbeschluss (§ 2038 Abs. 2 i. V. m. § 745 Abs. 1 BGB) | Erhaltung des Nachlasses steht im Vordergrund Aufwände werden gemeinschaftlich getragen |

| Außerordentliche Verwaltung | Verkauf einer Immobilie, umfangreiche Sanierung | Einstimmigkeit aller Miterben | Weitreichende Maßnahmen, die den Nachlass wesentlich verändern |

| Notgeschäftsführung | Dringende Reparatur nach Wasserschaden | Alleinentscheidung möglich (wenn sofortiges Handeln nötig ist) | Schutz des Nachlasses vor Schaden Schnelles Eingreifen erforderlich |

| Vollmachten | Vollmacht an einen Miterben zur Kontoführung | Zustimmung aller oder zumindest wirksame Bevollmächtigung | Kann Verwaltung vereinfachen, erfordert aber Vertrauen und klare Absprachen |

Gemeinsame Verwaltung des Nachlasses

Erbengemeinschaft Pflichten: Nach dem Erbfall sind alle Miterben verpflichtet, den Nachlass gemeinsam zu verwalten, bis die Erbengemeinschaft aufgelöst wird. Ziel ist es, das Vermögen des Erblassers zu erhalten, zu sichern und für die spätere Auseinandersetzung vorzubereiten. Jeder Miterbe muss dabei an der Verwaltung mitwirken und Verantwortung übernehmen.

Haupterbe Pflichten: Gesonderte Pflichten für den Haupterben gibt es nicht, die Verwaltung erfolgt durch alle Miterben gemeinschaftlich. Die Höhe des Erbanteils spielt keine Rolle, jeder Miterbe ist gleichermaßen berechtigt.

Für die ordnungsgemäße Verwaltung hat der Gesetzgeber das Mehrheitsprinzip eingeführt. Das bedeutet, dass Entscheidungen, die die Substanz des Nachlasses nicht wesentlich verändern und im Interesse aller Miterben liegen, durch einen Mehrheitsbeschluss getroffen werden können. Solche Maßnahmen umfassen beispielsweise Routineaufgaben wie Instandhaltungsarbeiten oder die Verwaltung von Mietobjekten.

Handlungen, die über die ordnungsgemäße Verwaltung hinausgehen und den Nachlass wesentlich verändern, erfordern hingegen die Einstimmigkeit aller Miterben. Dazu zählen insbesondere der Verkauf von Immobilien oder wertvollen Kunstgegenständen. Kein einzelner Miterbe darf ohne Zustimmung der anderen über solche bedeutenden Vermögenswerte verfügen.

In dringenden Fällen, in denen sofortiges Handeln erforderlich ist, kann ein Miterbe allein Maßnahmen ergreifen, um Schäden vom Nachlass abzuwenden. Diese Notgeschäftsführung ist beispielsweise nötig, wenn ein Wasserschaden behoben werden muss, um größere Verluste zu vermeiden. Der handelnde Miterbe ist verpflichtet, die übrigen Miterben unverzüglich über sein Vorgehen zu informieren.

Um die Verwaltung des Nachlasses zu erleichtern, können die Miterben einem oder mehreren von ihnen Vollmachten erteilen. Dadurch kann die Effizienz gesteigert und der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Dabei sollten jedoch mögliche Interessenkonflikte bedacht und klare Vereinbarungen über Aufgabenbereiche und gegebenenfalls Vergütungen getroffen werden.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Nachlassverwaltung in der Erbengemeinschaft!

Erfahren Sie, wie Sie als Mitglied einer Erbengemeinschaft den Nachlass erfolgreich und konfliktfrei verwalten können – von der ordnungsgemäßen Verwaltung über Notgeschäftsführung bis hin zu speziellen Verwaltungsvereinbarungen. Erhalten Sie klare Einblicke in rechtliche Regelungen und praktische Tipps zur Kostenerstattung, um Ihre Erbengemeinschaft effizient zu managen und die Auseinandersetzung vorzubereiten.

Nutzung Nachlassgegenstände durch einzelne Miterben

Kein Miterbe hat das Recht, Nachlassgegenstände ohne Zustimmung der anderen Miterben allein zu nutzen oder darüber zu verfügen.

Möchte ein Miterbe einen Nachlassgegenstand allein nutzen, bedarf es grundsätzlich einer einvernehmlichen Vereinbarung oder eines Mehrheitsbeschlusses innerhalb der Erbengemeinschaft über die Nutzung der Nachlassgegenstände. Das Recht auf Nutzung ist dabei nach § 2038 Abs. 2 BGB und § 743 Abs. 2 BGB grundsätzlich begründet, jedoch darf der Mitgebrauch der anderen Miterben nicht beeinträchtigt werden. Bei Uneinigkeit kann der nutzungswillige Erbe sein Recht auf Zustimmung gerichtlich durchsetzen, sofern die Nutzung im Interesse aller Miterben liegt. Eigenmächtige Nutzung ohne Zustimmung kann hingegen zu Unterlassungs- oder Schadensersatzforderungen führen und ist daher rechtlich riskant.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Nutzung Nachlassgegenstände!

In einer Erbengemeinschaft bedarf die alleinige Nutzung von Nachlassgegenständen meist einer einvernehmlichen Vereinbarung oder eines Mehrheitsbeschlusses. Acht praktische Beispiele zeigen, wie typische Konflikte bei der Nutzung von Erbgegenständen gelöst werden können und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dabei gelten.

Auskunftsrecht und Auskunftspflicht

In einer Erbengemeinschaft haben Miterben häufig echte Informationsdefizite, insbesondere wenn sie vor dem Erbfall wenig Kontakt zum Erblasser hatten oder keinen Zugang zu bestimmten Nachlassinformationen besitzen. Grundsätzlich besteht jedoch keine allgemeine Auskunftspflicht zwischen den Miterben. Die Erbengemeinschaft allein begründet keine wechselseitige Auskunftspflicht, da es an einer besonderen Rechtsbeziehung fehlt.

Ein Auskunftsanspruch kann ausnahmsweise bestehen, wenn ein Miterbe über besondere Kenntnisse des Nachlasses verfügt und die anderen Miterben diese Informationen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erlangen könnten. Die Rechtsprechung leitet diesen Anspruch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB ab. Voraussetzungen für einen solchen Auskunftsanspruch sind:

- Der berechtigte Miterbe ist entschuldbar über den Umfang oder das Bestehen eines Anspruchs im Ungewissen.

- Er kann die Informationen nur mit unzumutbarem Aufwand selbst beschaffen.

- Der verpflichtete Miterbe kann die Informationen ohne unbillige Belastung zur Verfügung stellen.

Besondere gesetzliche Auskunftspflichten ergeben sich in bestimmten Fällen:

- Rechenschaftspflicht nach § 666 BGB: Miterben, die zu Lebzeiten des Erblassers eine Vollmacht (z. B. eine Vorsorgevollmacht) hatten und für ihn gehandelt haben, müssen den anderen Miterben Auskunft erteilen und Rechenschaft ablegen.

- Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers (§ 2027 BGB): Ein Miterbe, der Nachlassgegenstände besitzt oder in Beschlag genommen hat, ist verpflichtet, den anderen Miterben darüber Auskunft zu geben.

- Auskunftspflicht des Hausgenossen (§ 2028 BGB): Miterben, die mit dem Erblasser in häuslicher Gemeinschaft lebten, müssen Informationen über den Nachlass teilen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Auskunftsansprüche zwar Informationen liefern, aber nicht automatisch Rechte wie den Zugang zu einer Immobilie gewähren. Wer Auskunft über eine zum Nachlass gehörende Immobilie erhält, hat nicht automatisch das Recht, diese zu betreten oder zu nutzen.

Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten Miterben offen und transparent miteinander kommunizieren und gemeinsam ein Nachlassverzeichnis erstellen. Dies fördert das Vertrauen untereinander und erleichtert die Verwaltung und Aufteilung des Nachlasses.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zum Auskunftsanspruch Erbengemeinschaft!

Erfahren Sie, warum der Auskunftsanspruch in einer Erbengemeinschaft Ihr Schlüssel zu einem fairen Erbausgleich ist und wie Sie sich rechtlich wehren, wenn Informationen verweigert werden. Entdecken Sie praxisnahe Tipps, um den Überblick über den Nachlass zu behalten, Streitigkeiten zu vermeiden und Ihren Erbanteil souverän durchzusetzen.

Haftung für Nachlassverbindlichkeiten

Als Miterben treten die Erben in die Rechtsposition des Erblassers ein und haften für dessen Verbindlichkeiten. Die Haftung ist zunächst auf den Nachlass beschränkt, solange dieser ungeteilt ist. Um das persönliche Haftungsrisiko zu begrenzen, sieht das Gesetz verschiedene Schutzmaßnahmen vor:

- Ausschlagung der Erbschaft: Innerhalb von sechs Wochen kann die Erbschaft ausgeschlagen werden.

- Dreimonatseinrede: Die Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten kann für drei Monate verweigert werden (§ 2014 BGB).

- Einrede des ungeteilten Nachlasses: Die Haftung kann auf den Erbteil beschränkt werden, solange der Nachlass ungeteilt ist (§ 2059 Abs. 1 BGB).

- Aufgebotsverfahren: Durch ein gerichtliches Aufgebotsverfahren kann die Haftung auf den Nachlass beschränkt werden.

- Nachlassinsolvenz und Nachlassverwaltung: Bei Überschuldung oder Unübersichtlichkeit des Nachlasses kann Nachlassinsolvenz beantragt werden.

Anspruch auf Auseinandersetzung

Jeder Miterbe hat das Recht, die Aufteilung des Nachlasses zu verlangen und somit die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft auf den Weg zu bringen. Die Auseinandersetzung kann einvernehmlich durch einen Erbauseinandersetzungsvertrag erfolgen. Bei Uneinigkeit stehen rechtliche Mittel wie die Erbauseinandersetzungsklage zur Verfügung. Weitere Details zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft lesen Sie nachfolgend.

Kostentragung durch die Erbengemeinschaft

Die Erbengemeinschaft trägt alle Kosten, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung der Erbengemeinschaft anfallen. Dazu gehören zum Beispiel Ausgaben für die Instandhaltung von Immobilien, laufende Betriebskosten oder notwendige Reparaturen. Maßnahmen, die den Nachlass erheblich verändern oder nicht dem Interesse aller Miterben entsprechen, erfordern die Zustimmung aller und können zu Streitigkeiten über die Kostenverteilung führen.

Erbschaftsteuer und Erbengemeinschaft: wer muss was versteuern?

Zunächst einmal gibt es keine Besonderheit in Bezug auf die Erbschaftsteuer in der Erbengemeinschaft gegenüber der Erbschaftsteuer als Alleinerbe. Nach dem ErbStG kommt es nur darauf an, dass man Vermögen von Todes wegen erworben hat. Ob dies nun durch Testament, gesetzliche Erbfolge, als Miterbe oder als Vermächtnisempfänger geschieht, ist unerheblich. Es muss schlicht der Vermögenszuwachs versteuert werden.

Der Gesetzgeber gewährt umfassende Freibeträge, die sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblassers bestimmen. So kann beispielsweise der Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner 500.000 € steuerfrei erhalten, jedes Kind muss beim Vermögenserwerb bis zu 400.000 € keine Steuern zahlen. Nur der darüber hinausgehende Anteil muss versteuert werden.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Erbengemeinschaft Erbschaftsteuer!

Erfahren Sie, wie Sie in einer Erbengemeinschaft steuerliche Pflichten meistern und rechtzeitig Ihre Erbschaftsteuerpflichten erfüllen, um unnötige Risiken zu vermeiden. Entdecken Sie praxisnahe Tipps zur Erbschaftsteuererklärung, Haftung bei Erbteilverkäufen und wichtigen Steuerbefreiungen, die den Erbprozess für alle Miterben optimal gestalten.

Erbengemeinschaft: Hätten Sie das gedacht? Zahlen, Daten, Fakten!

- 68 %: So hoch liegt der Anteil von Erbfällen, in denen mehrere Kinder potenzielle Miterben sind. In diesen Konstellationen bildet sich meistens eine Erbengemeinschaft – die häufigste Form bei mehreren Abkömmlingen.

- 39 %: So viele potenzielle Erblasser haben laut Umfragen ein Testament aufgesetzt. In den restlichen 61 % greift dagegen die gesetzliche Erbfolge, was in den meisten Fällen zu einer Erbengemeinschaft führt.

- 42 %: Nur 42 % der Deutschen fühlen sich beim Thema „Erben und Vererben“ gut informiert. Unklare Regelungen und mangelnde Kenntnisse erhöhen das Risiko von Konflikten in der Erbengemeinschaft.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Auflösung der Erbengemeinschaft

Die Erbengemeinschaft ist von Gesetzes wegen auf ihre Auflösung angelegt. Ziel ist es, den Nachlass unter den Miterben aufzuteilen, sodass jeder seinen Anteil erhält. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Erbengemeinschaft aufzulösen. Im Folgenden werden die gängigsten Optionen vorgestellt.

Aufteilung des Nachlasses durch Einigung

Der einfachste Weg zur Auflösung der Erbengemeinschaft ist die einvernehmliche Aufteilung des Nachlasses. Die Miterben schließen einen Erbauseinandersetzungsvertrag, in dem sie festlegen, wer welche Nachlassgegenstände erhält. Für diesen Vertrag ist die Einstimmigkeit aller Miterben erforderlich. Ohne Einigung ist eine einvernehmliche Auflösung nicht möglich. Die Dauer bis zur Auszahlung der Erbteile hängt von der Komplexität des Nachlasses und der Kooperationsbereitschaft der Miterben ab.

Verkauf des Erbteils

Jeder Miterbe hat das Recht, seinen Erbteil ohne Zustimmung der anderen Miterben zu verkaufen oder zu übertragen. Der Verkauf kann an einen Miterben oder an einen Dritten erfolgen. Beim Verkauf an einen Dritten haben die übrigen Miterben ein Vorkaufsrecht. Durch den Verkauf scheidet der Miterbe aus der Erbengemeinschaft aus. Eine alternative Möglichkeit ist die Abschichtung, bei der ein Miterbe gegen Zahlung einer Abfindung auf seinen Erbteil verzichtet. Die Anteile der verbleibenden Miterben erhöhen sich entsprechend.

Auflösung bei Uneinigkeit

Wenn eine einvernehmliche Aufteilung nicht möglich ist, gibt es rechtliche Mittel, um die Auflösung der Erbengemeinschaft zu erzwingen:

- Teilungsversteigerung: Jeder Miterbe kann die Zwangsversteigerung von zum Nachlass gehörenden Immobilien beantragen, um deren Verkauf zu erzwingen und den Erlös unter den Miterben aufzuteilen.

- Erbauseinandersetzungsklage: Ist keine Einigung möglich, kann ein Miterbe auf Auseinandersetzung klagen. Dieses Verfahren erfordert jedoch einen vollständigen Teilungsplan und kann zeitaufwändig und kostspielig sein.

Professionelle Erbabwicklung

In komplexen oder konfliktreichen Fällen kann es sinnvoll sein, die Auflösung der Erbengemeinschaft einem professionellen Erbabwickler zu übertragen.

Natürlich können Sie einen Rechtsanwalt beauftragen, der Ihre Interessen vertritt. Dies erfordert jedoch, dass Sie sich aktiv an der Auseinandersetzung beteiligen, Schriftsätze studieren und auf Klageschriften reagieren. Zudem können erhebliche Kosten für Anwalts- und Gerichtskosten sowie für Sachverständigengutachten anfallen, wodurch der Nachlass schnell zur finanziellen Last werden kann.

Ein professioneller Erbabwickler kann diese Belastungen reduzieren, indem er die vollständige Abwicklung des Nachlasses übernimmt. Die professionelle Erbabwicklung begleitet Sie auf dem Weg der Nachlassabwicklung und führt Sie zielgerichtet zum Erfolg. Erbschaftsangelegenheiten erfordern oft eine spezifische Strategie, die auf Erfahrung und Kompetenz aufbaut.

Idealerweise übernimmt der Erbabwickler alle anfallenden Kosten und stellt sein Honorar erst dann in Rechnung, wenn Ihr Erbteil erfolgreich zu Geld gemacht wurde. So bleibt es Ihnen freigestellt, einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl zu beauftragen, während der Erbabwickler die operative Durchführung übernimmt.

Erbengemeinschaft ohne finanzielles Risiko verlassen? Ja, das geht!*

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Wann endet die Erbengemeinschaft?

Die Erbengemeinschaft endet, wenn der gesamte Nachlass unter den Miterben aufgeteilt wurde oder wenn alle Erbanteile in einer Person vereinigt sind, zum Beispiel durch den Aufkauf aller Erbteile durch einen Miterben.

In der Praxis gestaltet sich die Auflösung der Erbengemeinschaft oft schwieriger als erwartet. Unterschiedliche Interessen der Miterben können zu Konflikten führen, die den Prozess verzögern. Es ist daher ratsam, frühzeitig das Gespräch zu suchen und nach einvernehmlichen Lösungen zu streben.

Wie werden unbekannte Miterben ermittelt?

Um eine Erbengemeinschaft aufzulösen, müssen alle Miterben bekannt sein. Bei gesetzlicher Erbfolge können entfernte Verwandte als Miterben auftreten, die oft unbekannt, verstorben oder im Ausland ansässig sind. Diese zunächst unbekannten Erben müssen entweder von den Erben selbst oder durch einen Erbenermittler ermittelt werden.

Erbengemeinschaften sind konfliktbehaftet. Nur wer seine Optionen kennt, kann ein Zielbild entwerfen. Es gibt viele Wege aus der Erbengemeinschaft. Welcher der richtige Weg für Sie ist, müssen Sie sich selbst erarbeiten. Nutzen Sie meine Inhalte!

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz

Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft und Lösungsstrategien

In einer Erbengemeinschaft können unterschiedliche Interessen und Vorstellungen der Miterben zu Konflikten führen, die die Nachlassabwicklung verzögern, Kosten erhöhen und familiäre Beziehungen belasten.

Häufige Gründe für Konflikte

- Unterschiedliche Vorstellungen über die Nutzung oder Verwertung des Nachlasses

- Emotionale Belastungen und persönliche Differenzen

- Unstimmigkeiten über den Wert von Nachlassgegenständen

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Immobilienbewertung Erbschaft!

Erfahren Sie, wie Sie den Wert geerbter Immobilien präzise ermitteln können und welche Stellen dabei eine Rolle spielen – vom Finanzamt über Sachverständige bis hin zu Online-Tools. Entdecken Sie die verschiedenen Bewertungsverfahren und wertbeeinflussenden Faktoren, die entscheidend für Erbschaftsteuer und Auszahlungen an Miterben sind.

Lösungsstrategien bei Erbstreitigkeiten

- Mediation und Schlichtung: Ein neutraler Mediator kann helfen, Streitigkeiten zu lösen und gemeinsame Lösungen zu finden.

- Offene Kommunikation: Durch offene Gespräche lassen sich Missverständnisse klären und Kompromisse erzielen.

- Juristische Schritte: Wenn keine Einigung möglich ist, können rechtliche Mittel wie die Beauftragung eines Anwalts oder eine Erbauseinandersetzungsklage genutzt werden.

- Erbteil verkaufen: Je nach individueller Situation kann es für den einzelnen Miterben eine gute Lösung sein, seinen Erbteil zu verkaufen und damit unmittelbar gegen Zahlung aus der Erbengemeinschaft auszuscheiden.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zum Umgang mit blockierenden Erben in der Erbengemeinschaft!

Erfahren Sie, wie ein einzelner blockierender Miterbe das gesamte Erbe lahmlegt – vom eingefrorenen Bankkonto bis zum unverkaufbaren Elternhaus – und welche juristischen Hebel Sie sofort wieder handlungsfähig machen. Tauchen Sie in praxisnahe Strategien ein, die von Mehrheitsbeschlüssen über Schadensersatzdrohungen bis hin zur Teilungsversteigerung reichen. So stoppen Sie Kosten, entschärfen Konflikte und sichern Ihr Erbe.

Erbengemeinschaft: Meine weiteren Artikel

Erbengemeinschaft: Meine weiteren Artikel

Anwalt Erbengemeinschaft: professionellen Rechtsrat findenAutor: Dr. Stephan Seitz

Anwalt Erbengemeinschaft: professionellen Rechtsrat findenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 24. Oktober 2024 Aufgebotsverfahren: Haftungsrisiko Erbengemeinschaft kennenAutor: Dr. Stephan Seitz

Aufgebotsverfahren: Haftungsrisiko Erbengemeinschaft kennenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 7. Dezember 2024 Erbengemeinschaft Miterbe zahlt nichtAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbengemeinschaft Miterbe zahlt nichtAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 16. Dezember 2024 Ausgleichungspflicht ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz

Ausgleichungspflicht ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 13. Januar 2025 Auskunftsanspruch Erbengemeinschaft für MiterbenAutor: Dr. Stephan Seitz

Auskunftsanspruch Erbengemeinschaft für MiterbenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 10. Dezember 2025

Besondere Herausforderungen bei Erbengemeinschaften mit Immobilien im Nachlass

Immobilien stellen innerhalb einer Erbengemeinschaft oft eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund ihres hohen Wertes und der Tatsache, dass sie nicht ohne Weiteres teilbar sind, dominieren sie häufig den Nachlass und können zu Konflikten zwischen den Miterben führen.

Verwaltung und Nutzung von Immobilien

Die Verwaltung einer geerbten Immobilie erfordert die gemeinschaftliche Entscheidung aller Miterben. Laufende Kosten wie Instandhaltung, Versicherung und Steuern müssen gemeinsam getragen werden. Entscheidungen über Vermietung oder Nutzung der Immobilie bedürfen der Zustimmung aller oder zumindest der Mehrheit, abhängig von der Art der Maßnahme.

Möglichkeiten der Auseinandersetzung bei Immobilien

Da Immobilien nicht einfach aufgeteilt werden können, müssen Miterben Lösungen finden, um die Immobilie gerecht untereinander aufzuteilen oder zu verwerten:

- Einvernehmliche Aufteilung: Im Idealfall besitzt der Erblasser mehrere Immobilien, die entsprechend den Erbquoten auf die Miterben aufgeteilt werden können. Passen die Werte nicht exakt, können Ausgleichszahlungen vereinbart werden.

- Gemeinsamer Verkauf: Die Miterben einigen sich auf den Verkauf der Immobilie, um den Erlös entsprechend ihren Erbanteilen aufzuteilen. Dies kann den maximalen Verkaufserlös sichern und Konflikte vermeiden.

- Übernahme durch einen oder mehrere Miterben: Einer oder mehrere Miterben übernehmen die Immobilie und zahlen die anderen Miterben aus. Voraussetzung ist die finanzielle Möglichkeit, Ausgleichszahlungen zu leisten.

Teilungsversteigerung als letzter Ausweg

Können sich die Miterben nicht einigen, bleibt als rechtliches Mittel die Teilungsversteigerung. Jeder Miterbe kann beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag stellen, um den Verkauf der Immobilie zu erzwingen. Dabei wird die Immobilie öffentlich versteigert, und der Erlös wird unter den Miterben aufgeteilt. Diese Lösung ist oft mit finanziellen Nachteilen verbunden, da der Erlös geringer ausfallen kann als bei einem freihändigen Verkauf.

Erbengemeinschaft ohne finanzielles Risiko verlassen? Ja, das geht!*

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Nachlassplanung: Entstehung einer Erbengemeinschaft verhindern

Um Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden, kann der Erblasser bereits zu Lebzeiten Maßnahmen ergreifen, die die Bildung einer Erbengemeinschaft verhindern oder ihre Auswirkungen minimieren. Die wichtigsten Instrumente sind dabei testamentarische Verfügungen und klare Regelungen zur Nachlassverteilung.

Einsetzung eines Alleinerben, Einräumung von Vermächtnissen

Durch die Ernennung eines Alleinerben im Testament kann der Erblasser die Entstehung einer Erbengemeinschaft vermeiden. Der Alleinerbe erhält den gesamten Nachlass und kann über ihn frei verfügen. So werden Konflikte zwischen mehreren Erben von vornherein ausgeschlossen, die typischerweise dannn entstehen, wenn mehrere Erben eine Erbengemeinschaft bilden.

Durch Vermächtnisse kann der Erblasser bestimmten Personen Gegenstände oder Geldbeträge zukommen lassen, ohne sie zu Erben zu machen. So können beispielsweise Enkelkinder bedacht werden, ohne dass sie Teil der Erbengemeinschaft werden. Die Erben sind verpflichtet, die Vermächtnisse zu erfüllen.

Teilungsanordnungen im Testament

Will der Erblasser mehrere Personen bedenken, kann er im Testament genau festlegen, wer welche Vermögenswerte erhält. Diese sogenannten Teilungsanordnungen verhindern Unklarheiten und Streit über die Aufteilung des Nachlasses. Jeder Erbe weiß genau, was ihm zusteht.

- Kind 1 erhält Wohnung A.

- Kind 2 erhält Wohnung B und zusätzlich 150.000€, um den Wertunterschied auszugleichen.

- Das Enkelkind erhält das Auto als Vermächtnis.

Durch diese klaren Anordnungen wissen alle Beteiligten, was sie erwarten können, und Konflikte werden vermieden.

Einsetzung eines Testamentsvollstreckers

Die Bestellung eines Testamentsvollstreckers stellt sicher, dass der letzte Wille des Erblassers umgesetzt wird. Der Testamentsvollstrecker verwaltet den Nachlass, verteilt ihn gemäß den Anordnungen im Testament und kann Streitigkeiten zwischen den Erben vorbeugen.

Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Nachlassplanung!

Erfahren Sie, wie Sie mit einer klugen Nachlassplanung Streitigkeiten in der Familie vermeiden und Ihre Vermögenswerte gerecht verteilen können. Entdecken Sie praktische Tipps und rechtliche Instrumente, um den Familienfrieden zu wahren und Ihre Werte nachhaltig zu sichern.

Vererbung Erbteil Erbengemeinschaft: Was passiert wenn ein Miterbe stirbt?

Rechtlich ist die Frage sehr einfach zu beantworten: die Beteiligung an der Erbengemeinschaft, also der Erbteil, ist eine dingliche Rechtsposition - etwa vergleichbar mit dem Eigentum - und wird weiter vererbt. Erbt ein Alleinerbe, so tritt dieser in die ursprüngliche Erbengemeinschaft ein. Erbt allerdings wiederum eine Erbengemeinschaft, so entstehen in der Praxis ganz erhebliche Probleme!

Der Jurist spricht in diesem Fall von einer doppelstöckigen Erbengemeinschaft. Nachdem Erbengemeinschaften in der Regel nur nach dem Mehrheitsprinzip handlungsfähig sind, muss zunächst die neue Erbengemeinschaft mehrheitlich entscheiden was sie will, um dann diesen Willen in die vererbte Erbengemeinschaft einzubringen. Klingt kompliziert - und ist es definitiv auch!

Die Konsequenz dieser Situation ist daher klar: Für jeden Miterben ist es erstrebenswert, sich frühzeitig um die Auflösung und Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu kümmern. Nur so kann er für seine Erben diese schwierige Situation vermeiden und nur so werden Vermögenswerte rechtlich sauber einem Eigentümer zugewiesen und können von diesem auch verwaltet werden.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!