Erstveröffentlichung am 08. Februar 2016, zuletzt aktualisiert am 09. August 2024. Autor: Dr. jur. Stephan Seitz

Teilungsversteigerung: Zwangsversteigerung zur Auflösung einer Erbengemeinschaft

28 Minuten sinnvoll investierte Lesezeit

Kommt es im Rahmen der Nachlassabwicklung zu einer Teilungsversteigerung, so ist meist schon viel Zeit vergangen, ohne dass die Miterben sich darauf einigen konnten wie der Nachlass aufgeteilt werden soll. Möchte ein Miterbe dem ein Ende setzen, so kann er die betroffenen Immobilien und Grundstücke öffentlich versteigern lassen. Damit wird ein nicht-teilbarer Gegenstand in Geld gewandelt, das dann problemlos unter den Miterben aufgeteilt werden kann.

Für den einzelnen Miterben mag die Situation, mit einem Zwangsversteigerungsverfahren konfrontiert zu sein, befremdlich klingen. Wichtig ist daher umso mehr, dass Sie sich mit den Fakten und möglichen Strategien vertraut machen, um ihre Rechte in der Erbengemeinschaft zu sichern.

Inhaltsverzeichnis: Darum geht es auf dieser Seite

- Was ist eine Teilungsversteigerung

- Teilungsversteigerung auf einen Blick

- Welchen Zweck hat die Teilungsversteigerung?

- Welche Kosten fallen bei einer Teilungsversteigerung an?

- Kostenrechner Teilungsversteigerung und Zwangsversteigerung zur Auflösung der Erbengemeinschaft

- Warum kommt es überhaupt zur Teilungsversteigerung?

- Welche Interessen haben die Beteiligten?

- Kann ich die Teilungsversteigerung des Elternhauses verhindern?

- Kann ich die Teilungsversteigerung wenigstens verzögern?

- Was ist der Unterschied zwischen Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung?

- Wodurch entstehen bei der Scheidung Probleme mit der Immobilie?

- Wann erfolgt eine Teilungsversteigerung bei der Scheidung?

- Welche Alternativen zur Teilungsversteigerung gibt es für Erbengemeinschaften?

- Wo finde ich aktuell stattfindende Teilungsversteigerungen und Zwangsversteigerungen?

- Welche Voraussetzungen gelten für eine Teilungsversteigerung?

- Wer kann eine Teilungsversteigerung beantragen?

- Wer kann die Teilungsversteigerung nicht beantragen?

- Der Antrag auf Teilungsversteigerung

- Welche Unterlagen benötige ich für die Beantragung der Teilungsversteigerung?

- Muss ich als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sein?

- Muss mein Ehegatte meinem Antrag auf Teilungsversteigerung zustimmen?

- Wo beantrage ich die Teilungsversteigerung?

- Ist die Teilungsversteigerung auch bei unbekannten Miterben möglich?

- Welche Rechte stehen der Beantragung der Teilungsversteigerung entgegen?

- Ablauf der Teilungsversteigerung

- Wie leiste ich Sicherheit im Versteigerungstermin?

- Was ist unter dem geringsten Gebot zu verstehen?

- Wie hoch ist das Mindestgebot?

- Was sind die Wertgrenzen?

- Wann kann das Verfahren einstweilen eingestellt werden?

- Wie kann ich die Teilungsversteigerung blockieren?

- Kann ich meinen Erbteil auch noch nach Einleitung der Teilungsversteigerung verkaufen?

- Was passiert im Vorfeld eines Zwangsversteigerungstermins?

- Wie kann ich bei der Teilungsversteigerung selbst mitsteigern?

- Habe ich Vorteile, wenn ich bei der Teilungsversteigerung selbst mitbiete?

- Was bedeutet der Zuschlag im Rahmen der Teilungsversteigerung?

- Welche Kosten fallen für den Erwerb einer Immobilie über die Teilungsversteigerung an?

Mein Name ist Stephan Seitz, ich bin Jurist und war vor wenigen Jahren selbst Teil einer Erbengemeinschaft. Dabei wurde mir klar: Miterben wollen keinen Streit, sondern eine Lösung. Alles was Sie dafür wissen müssen, schreibe ich hier auf. Mehr zu meiner Person.

Bitte beachten Sie meine rechtlichen Hinweise für diese Webseite. Der Inhalt dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung sowie zur Unterhaltung. Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder vergleichbaren Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet.

Grundlagen zur Teilungsversteigerung und Zwangsversteigerung in der Erbengemeinschaft

Was ist eine Teilungsversteigerung

Die Teilungsversteigerung ist eine Form der gerichtlichen Zwangsversteigerung. Bei jener geht es in der Regel darum, dass ein Schuldner nicht mehr in der Lage ist seine Verbindlichkeiten zu erfüllen. Daher beantragt ein Gläubiger die Verwertung seines Vermögens, um dann aus dem Erlös seine Forderungen bezahlt zu bekommen.

Bei der Teilungsversteigerung hingegen sind sich mehrere Miteigentümer nicht über den Verbleib des Gegenstandes einig. Um aber nun die Erbengemeinschaft aufteilen zu können, bietet das Gesetz dafür ein Verfahren an. Dieses ist geregelt im „Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung“, kurz ZVG.

Neben der Auflösung der Erbengemeinschaft, ist der zweite typische Fall der Teilungsversteigerung die Durchführung einer Ehescheidung. Häufig haben die Ehegatten eine gemeinsame Wohnung oder ein Haus angeschafft, das im Wege der Scheidung verkauft werden muss. Sind sich beide nicht einig, so kommt es hier leider häufig zur Teilungsversteigerung.

Dieser externe Inhalt kommt von YouTube. Informationen zum Datenschutz bei YouTube finden Sie unter Google - Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.

Spätestens dann, wenn ein Miterbe dem Verfahren als Antragsgegner beitritt und selbst anwaltlich vertreten ist, sollten Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bereits zu dem Zeitpunkt, in dem Sie den Antrag bei Gericht stellen, setzen Sie strategische Wegmarken, die sich im Verfahren kaum mehr verändern und bei fehlerhaften Ansätzen kaum mehr reparieren lassen. Möchten Sie sich auf ein solches Verfahren nicht einlassen und benötigen Insbesondere schnell Liquidität, sollten Sie eher den Verkauf Ihres Erbteils in Erwägung ziehen.

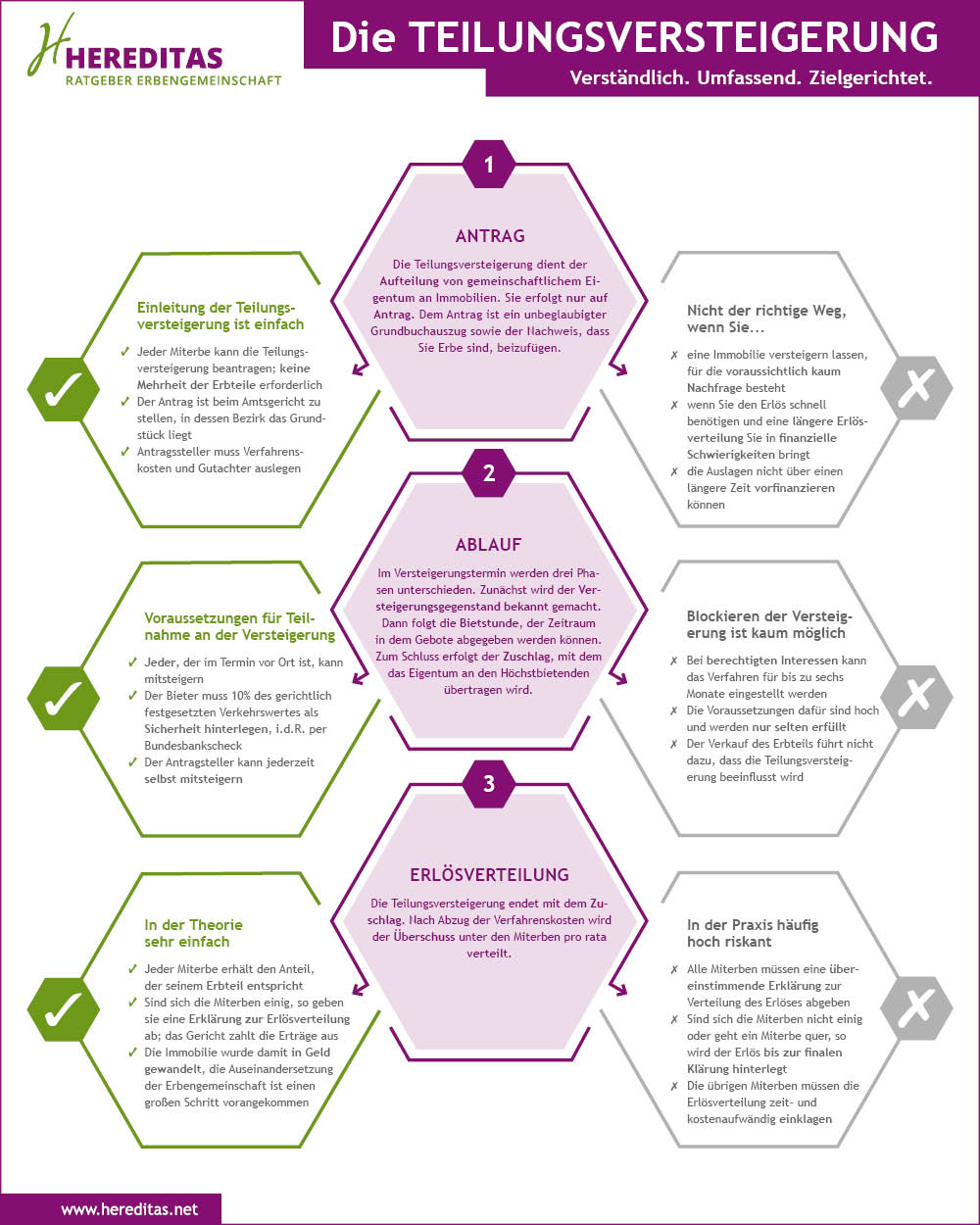

Teilungsversteigerung auf einen Blick

Sie können sich die Infografik gerne auch downloaden.

Welchen Zweck hat die Teilungsversteigerung?

Erbengemeinschaften entstehen automatisch und zwangsläufig mit dem Erbfall. Damit wird jeder Erbe zwangsläufig auch Miterbe und damit Teil der Erbengemeinschaft. Da es auf Dauer nicht unbedingt zweckmäßig und meist auch nicht im Sinne der Miterben ist, die Erbengemeinschaft aufrechtzuerhalten, hat jeder Miterbe das Recht, jederzeit die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu verlangen (§ 2042 BGB). Die Erbengemeinschaft ist also bereits von Gesetzes wegen auf Auseinandersetzung und Abwicklung angelegt. Auseinandersetzung bedeutet nichts anderes, als dass der Nachlass unter den Miterben entsprechend ihrer Erbquote aufgeteilt werden soll.

Welche Kosten fallen bei einer Teilungsversteigerung an?

Für eine Teilungsversteigerung fallen unterschiedliche Kostenpositionen an. Zum einen fallen Gerichtskosten an. Diese müssen vom Antragsteller zunächst als Vorschuss bezahlt werden, werden aber bei erfolgreicher Versteigerung aus dem Erlös und damit anteilig nach den Erbteilen von allen Miterben bezahlt. Zum anderen entstehen Kosten für die eigene Rechtsberatung. Diese ist zwar nicht rechtlich erforderlich, aber dringend anzuraten. Und zuletzt können weitere Kosten im Rahmen der Erlösverteilung entstehen. Durch die Teilungsversteigerung wird zunächst einmal nur die Immobilie in Geld gewandelt, nicht aber wird der Erlös automatisch, z.B. nach Höhe der Erbteile, verteilt. Dies müssen die Miterben einstimmig gemeinsam vornehmen. Kommt es hier nicht zu einer Einigung, so hinterlegt das Gericht den Erlös bis zur Klärung. Im Extremfall muss also gegen die Miterben geklagt werden, wodurch hohe – und teils schwer kalkulierbare – Kosten entstehen können.

Gerichtskosten

Die Gerichtskosten bestimmen sich nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) und setzen sich wie folgt zusammen:

- Antragskosten: Kosten, die das Gericht für die gerichtliche Anordnung und Benachrichtigung der Miterben über die Teilungsversteigerung ansetzt. Sie betragen ca. 50-200 €.

- Verfahrenskosten: Diese sind im Kostenverzeichnis Anlage 1 zum GKG benannt. Sie setzen sich zusammen aus der Verfahrensgebühr (½ Gerichtkostengebühr, Gebührenziffer 2211), der Terminsgebühr (½ Gerichtskostengebühr, Gebührenziffer 2213) und der Verteilungsgebühr (½ Gerichtskostengebühr, Gebührenziffer 2215). Die Gerichtskostengebühr staffelt sich nach dem (vorab geschätzten) Verkehrswert der zu versteigernden Immobilie und wird in der Anlage 2 zum Gerichtskostengesetz bestimmt. Dieser Wert ist also mit 1,5 zu multiplizieren. Die zu erwartenden Verfahrenskosten verlangt das Gericht vom Antragsteller als Vorschuss. Nach erfolgreichem Abschluss der Teilungsversteigerung werden die tatsächlichen Verfahrenskosten vom Versteigerungserlös abgezogen und damit von allen Miterben entsprechend ihrem Anteil am Nachlass getragen.

- Kosten für die Veröffentlichung: Diese Kosten richten sich je nach Gericht. Entweder veröffentlicht das Gericht nur online, dann fallen ca. 150 € an. Oder das Gericht veröffentlicht mehr oder weniger umfangreich in örtlichen Zeitungen. Dann sollten Sie mit 1.000 – 1.500 € rechnen.

- Kosten für das Sachverständigengutachten, sog. Wertgutachten: Der Gutachter rechnet nach Stunden ab, entsprechend schwierig ist der Kostenblock vorher zu beziffern. Pro Stunde erhält der Gutachter nach dem JVEG 90 € zzgl. MwSt. Zur Orientierung für die erwartbaren Kosten kann auf die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure zurückgegriffen werden.

Rechtsberatungskosten

Die Hinzunahme eines Rechtsanwalts ist nicht zwingend erforderlich, hinsichtlich des meist hohen Wertes der Immobilie ist dies aber in der Regel dringend anzuraten. Schalten Sie einen Rechtsanwalt ein, fällt gesamt für alle Tätigkeiten mit Ausnahme der Vertretung im Teilungsversteigerungstermin gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) eine 0,4-Gebühr an, die sich auf ihren anteiligen Wert an der Immobilie bezieht. Begleitet der Anwalt Sie auch im Versteigerungstermin, so fällt hierfür nochmal eine 0,4-Gebühr an. Zuletzt fällt eine dritte 0,4-Gebühr für die anwaltliche Begleitung im Verfahren der Erlösverteilung an. Kommen noch weitere Leistungen hinzu, wie beispielsweise die Verhandlung mit den übrigen Miterben vor Einleitung der Teilungsversteigerung oder Rechtsmittel im Rahmen der laufenden Teilungsversteigerung, so fällt auch hier jeweils eine 0,4-Gebühr an. Im Basisfall aber lassen sich die Anwaltskosten mit 3mal 0,4-Gebühren beziffern.

Dies ist geregelt in Nr. 3311 VV RV

Die Gebühr entsteht jeweils gesondert

1. für die Tätigkeit im Zwangsversteigerungsverfahren bis zur Einleitung des Verteilungsverfahrens;

2. im Zwangsversteigerungsverfahren für die Tätigkeit im Verteilungsverfahren, und zwar auch für eine Mitwirkung an einer außergerichtlichen Verteilung;

6. für die Tätigkeit im Verfahren über Anträge auf einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Zwangsvollstreckung und einstweilige Einstellung des Verfahrens sowie für Verhandlungen zwischen Gläubiger und Schuldner mit dem Ziel der Aufhebung des Verfahrens.

3312 Terminsgebühr ……………. 0,4

Die Gebühr entsteht nur für die Wahrnehmung eines Versteigerungstermins für einen Beteiligten. Im Übrigen entsteht im Verfahren der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung keine Terminsgebühr.

Bitte beachten: Rechnet ein Rechtsanwalt stattdessen nach Stundensatz ab, so sollten Sie mit Anwaltskosten in Höhe von 200-400 € zzgl. MwSt. pro Stunde kalkulieren.

Weitere Folgekosten nach der Versteigerung

- Zuschlagsgebühr: Für die Erteilung des Versteigerungszuschlags fällt einen ½ Gerichtskostengebühr an (Gebührenziffer 2214). Diese wird vom Ersteher erhoben.

- Kosten für Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Erlösverteilung: Wenn sich nicht alle Erben einig sind, an wen das Gericht welchen Anteil des Versteigerungserlöses ausbezahlen soll, wird der Versteigerungserlös bis zur Klärung bei der Gerichtskasse hinterlegt. Im Anschluss daran müssen sich die Miterben weiter versuchen zu einigen, notfalls im Rahmen eines gesonderten Rechtsstreits. Dieser wird fast immer mit Anwälten geführt werden müssen und wird daher entsprechend kosten- und zeitintensiv ausfallen.

- Grunderwerbssteuer: Nicht ganz zu vergessen, gerade wenn ein Miterbe die Immobilie ersteigert, ist der Umstand dass für den Eigentümerwechsel der Immobilie Grunderwerbssteuer anfällt – aber wie gesagt nur beim Erwerber, nicht bei den Miterben.

Kostenrechner Teilungsversteigerung und Zwangsversteigerung zur Auflösung der Erbengemeinschaft

Warum kommt es überhaupt zur Teilungsversteigerung?

In letzter Konsequenz ist die Teilungsversteigerung die Quittung dafür, dass der Erblasser es offenbar versäumt hat, bereits zu Lebzeiten dafür Sorge zu tragen, welches Schicksal die Immobilie haben soll. Hätte er ein Testament errichtet, hätte er darin bestimmen können, dass ein bestimmter Miterbe die Immobilie zu Alleineigentum erhalten soll, während die anderen Miterben durch andere Vermögenswerte oder durch den betreffenden Miterben, der die Immobilie erhalten soll, abgefunden werden.

Verfahren auf Teilungsversteigerung werden in der Praxis gerne auch als Druckmittel verwendet, um bei widerspenstigen Miterben oder in festgefahrenen Erbengemeinschaften die Verhandlungsbereitschaft der Beteiligten zu fördern. Sollten Sie diesen Schritt erwägen, müssen Sie einkalkulieren, dass Sie wegen der Verfahrenskosten, insbesondere zur Anfertigung eines Sachverständigengutachtens über den Verkehrswert der Immobilie, gegenüber dem Amtsgericht mit teilweise sehr hohen Beträgen in Vorleistung treten müssen. Im Hinblick auf ein fortschreitendes Verfahren und die Gegenreaktion der Miterben kann es sein, dass Sie dann nicht unbedingt die Zügel in der Hand behalten können.

Welche Interessen haben die Beteiligten?

Die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft setzt das Einvernehmen aller Miterben voraus. Nur dann, wenn sich die Miterben einig sind, können Sie den Nachlass abwickeln, untereinander aufteilen oder verwerten. Was sich in der Theorie einfach anhört, trifft in der Praxis oft auf unüberwindbare Schwierigkeiten. Gerade dann, wenn es um Immobilien geht, treffen in Erbengemeinschaften oft sehr unterschiedliche und vor allem gegensätzliche Auffassungen aufeinander.

Ein Miterbe möchte die Immobilie behalten, der andere möchte sie verkaufen, ein weiterer vielleicht vermieten. Noch schwieriger wird es, wenn ein Miterbe die Immobilie selbst übernehmen möchte und er sich mit den anderen Miterben nicht auf eine Abfindung verständigen kann. Es gibt in der Praxis immer wieder Fälle, in denen Mehrfamilienhäuser nicht mehr ordentlich verwaltet werden, die vernachlässigten Mieter ausziehen und die Immobilie über die Jahre hinweg sehenden Auges verfällt. Wird sie dann doch irgendwann verkauft, liegt der Verkaufserlös angesichts der baulichen Verhältnisse weit unter dem, was die Erbengemeinschaft hätte erzielen können, hätte sie sich zu gegebener Zeit über den Verkauf verständigen können.

Kann ich die Teilungsversteigerung des Elternhauses verhindern?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie können die Teilungsversteigerung aber nicht verhindern. Da das Gesetz Erbengemeinschaften als Abwicklungsmodell versteht und damit kein Miterbe gezwungen werden kann, in einer solchen Zwangsgemeinschaft verbleiben zu müssen, ist die Teilungsversteigerung zwangsläufig die Konsequenz, wenn Sie sich in der Erbengemeinschaft nicht miteinander verständigen können. Damit muss der Wunsch eines einzelnen Miterben, die Teilungsversteigerung der Immobilie zu verhindern, hinter den Wunsch anderer Miterben zurücktreten, die Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen und die Immobilie zu verwerten.

- Sind Sie Mitglied einer Erbengemeinschaft mit Immobilienvermögen? Alle Optionen lesen Sie in meinem Beitrag Immobilie in der Erbengemeinschaft? So wird sie geteilt!

Kann ich die Teilungsversteigerung wenigstens verzögern?

Sie können die Teilungsversteigerung immerhin verzögern. Nach § 180 Abs. II ZVG können Sie bei Gericht die einstweilige Einstellung des Verfahrens beantragen, wenn „dies bei Abwägung der widerstreitenden Interessen aller Miterben angemessen erscheint“. Die Einstellung kann auf längstens sechs Monate erfolgen und kann einmalig wiederholt werden. Als Miterbe und Miteigentümer werden Sie durch das Gericht, das Ihnen den Beschluss über die Anordnung der Teilungsversteigerung zustellt, über die Möglichkeit, einen solchen Einstellungsantrag zu stellen, informiert.

Was ist der Unterschied zwischen Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung?

Die Teilungsversteigerung ist im Grundsatz nichts anderes als eine herkömmliche Zwangsversteigerung. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Teilungsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft erfolgt und auf Antrag eines Miterben als Miteigentümer der Immobilie eingeleitet wird. Bei der normalen Zwangsversteigerung stellt ein Gläubiger den Versteigerungsantrag, der selbst nicht Teil der Eigentümergemeinschaft ist. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die normale Zwangsversteigerung einen vollstreckbaren Titel erfordert (z.B. im Grundbuch eingetragene Grundschuld der Gläubigerbank), während die Teilungsversteigerung gerade keinen solchen vollstreckbaren Titel erfordert (§ 181 ZVG). Da nach § 2042 Abs. II BGB jeder Miterbe jederzeit die Beendigung der Gemeinschaft einfordern kann, stellt das Gesetz ausdrücklich klar, dass er seinen Anspruch auch ohne vollstreckbaren Titel geltend machen und im Wege der Teilungsversteigerung durchsetzen kann.

Das Zwangsversteigerungsgesetz regelt die Teilungsversteigerung in §§ 180 ff ZVG. Abgesehen von einigen Besonderheiten, verweist das ZVG dazu weitgehend auf die Vorschriften, die auch bei der normalen Zwangsversteigerung zur Anwendung kommen. Unterschiede bestehen insoweit, als die Teilungsversteigerung in der Durchführung oft noch schwieriger ist als die bloße Zwangsversteigerung. Grund ist, dass einige Vorschriften wie die Antragsberechtigung, Einstellungsmöglichkeiten, geringstes Gebot und Erlösverteilung noch komplizierter sind, weil sich die Beteiligten in einer Teilungsversteigerung meist in besonderem Maße unversöhnlich und kompromisslos gegenüberstehen. Im Teilungsversteigerungsverfahren übernimmt der Antragsteller die Rolle des betreibenden Gläubigers, so dass alle anderen Miterben Antragsgegner sind. Zugleich kann jeder andere Miterbe dem Verfahren des antragstellenden Miterben beitreten, so dass ein und derselbe Miterbe im gleichen Verfahren Antragsteller und zugleich Antragsgegner sein kann.

Wodurch entstehen bei der Scheidung Probleme mit der Immobilie?

Lässt sich ein Ehepaar scheiden, steht auch das Schicksal der gemeinsamen Immobilie zur Debatte. Ausgangspunkt ist meist, dass die Ehepartner jeweils hälftig als Miteigentümer im Grundbuch eingetragen sind, ein Ehepartner in der Immobilie weiter wohnen bleibt, während der andere auszieht und die Immobilie zur Liquiditätsbeschaffung verkaufen möchte. Im Idealfall einigen sich die Ehepartner, wie mit der Immobilie verfahren werden soll. Im einfachsten Fall übernimmt der verbleibende Ehepartner die Immobilie nebst den eventuell noch bestehenden finanziellen Belastungen zum alleinigen Eigentum und zahlt den anderen aus.

Wann erfolgt eine Teilungsversteigerung bei der Scheidung?

Können Sie sich mit Ihrem Ehepartner nicht einigen und leben Sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, kann der verkaufswillige Ehegatte Antrag auf Teilungsversteigerung stellen, wenn ihm weniger als 90 % Miteigentumsanteile gehören. Ist dies nicht der Fall und gehören dem verkaufswilligen Ehepartner mehr als 90 % Miteigentumsanteile, ist der Antrag auf Teilungsversteigerung nicht möglich. Er würde mit dem Verkauf der Immobilie dann über sein „gesamtes“ Vermögen verfügen und könnte somit den Versteigerungsantrag nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Ehepartners stellen.

Mit Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses kann dann aber kein Ehepartner die Teilungsversteigerung mehr aufhalten. Die bis zur Scheidung maßgebliche Vorschrift des § 1365 BGB, wonach ein Ehepartner nur mit Zustimmung des anderen über sein gesamtes Vermögen (hier in Form der Immobilie) verfügen kann, gilt dann nicht mehr.

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Welche Alternativen zur Teilungsversteigerung gibt es für Erbengemeinschaften?

Teilungsversteigerungen sind angesichts ihrer Problematik und rechtlichen Komplexität und des Risikos, dass Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Miterben zeitlebens an die Wand fahren, eher eine Ultima Ratio.

Alternative 1: Einvernehmlicher Verkauf der Immobilie

Im Idealfall verständigen Sie sich einvernehmlich, wie Sie mit der Immobilie verfahren wollen. Im einfachsten Fall verkaufen Sie die Immobilie und teilen sich den Erlös auf. Der wichtigste Grund, der für diese Alternative spricht, besteht darin, dass nur der freihändige einvernehmliche Verkauf der Immobilie den bestmöglichen Verkaufserlös gewährleistet. Kommt es tatsächlich zur Teilungsversteigerung, müssen Sie davon ausgehen, dass der Versteigerungserlös erfahrungsgemäß weit unter dem im freihändigen Verkauf realisierbaren Verkaufserlös liegen wird. Im ungünstigsten Fall verschleudern Sie Ihre Immobilie unter Wert. Die Hoffnung, dass Sie im Versteigerungsverfahren selber den Zuschlag erhalten, steht unter der Bedingung, dass Sie den Betrag für den Zuschlag vielleicht finanzieren müssen und es im Termin auch keinen Interessenten gibt, der Sie überbietet.

Alternative 2: Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in Wohnungseigentum

Haben Sie ein Mehrfamilienhaus geerbt, bietet sich an, das Haus in Wohnungseigentum aufzuteilen. Soweit dadurch mehrere Wohnungseinheiten oder Teileigentumsanteilen entstehen, kann jeder Miterbe eine Einheit übernehmen und als alleiniger Eigentümer im Wohnungsgrundbuch eingetragen werden. Soweit dabei unterschiedliche Größenverhältnisse oder Qualitäten entstehen, sollte es möglich sein, einen internen Ausgleich dafür zu finden.

Alternative 3: Teilung eines unbebauten Grundstücks

Haben Sie ein unbebautes Grundstück geerbt, können Sie das Grundstück teilen und aus einem Grundstück zwei oder mehrere Grundstücke machen (Details siehe § 19 BauGB). Voraussetzung ist natürlich, dass das Grundstück groß genug ist und sich für eine Teilung eignet. Jeder Miterbe erhält dann ein Teilgrundstück zu Miteigentum. Ungeeignet dürfte ein Grundstück dann sein, wenn nur ein Teil davon Bauland ist und durch die Teilung kein weiteres Baugrundstück entstehen würde.

Alternative 4: Verkauf des Erbteils

Ein einfacher Weg, die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft vorzunehmen, ist die Übertragung aller Miterbenanteile auf einen Erben. Auch wenn nicht alle Erbteile auf einen Erben übertragen werden, kann ein einzelner Erbe seinen Miterbenanteil verkaufen und damit schnell aus der Erbengemeinschaft aussteigen und sich Liquidität verschaffen. Der Erbteilskauf bedarf der notariellen Beurkundung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass beim Verkauf an einen Dritten jedem Miterben ein Vorkaufsrecht zusteht. Zu berücksichtigen ist auch, dass in diesem Fall Grunderwerbsteuer anfällt.

Alternative 5: Beauftragung der Erbabwicklung

Neben dem Verkauf des Erbanteils gibt es mit der Erbabwicklung* noch eine weitere, relativ neue Option zur Erbauseinandersetzung. Hierbei beauftragen sie einen Dritten mit der kompletten Durchführung der Auseinandersetzung von der Verhandlung mit den Miterben, über die Lösungsfindung bis hin zur finalen Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft – notfalls auch unter Einschaltung von Gerichten und Durchführung der Teilungsversteigerung. Es gibt Anbieter, die diese Leistung rein erfolgsabhängig erbringen. Es fallen für sie nur dann Kosten an, wenn die Erbabwicklung erfolgreich war, die Erbengemeinschaft also aufgelöst ist.

Alternative 6: Vermittlung durch einen Notar

Können Sie sich in einer Erbengemeinschaft nicht verständigen, kann die Vermittlung durch eine neutrale Person sehr hilfreich sein. So können Sie einen Notar beauftragen, die Auseinandersetzung des Nachlasses zu vermitteln (§ 363 FamFG). Der Notar wird dabei nicht in der Sache entscheiden, sondern darauf bedacht sein, die gegensätzlichen Interessen unter einen Hut zu bringen und die oft vorhandenen emotionalen Aspekte offen zu legen und möglichst zu entschärfen. Gerade aber, weil der Notar keine Entscheidung in der Sache treffen kann und verhandlungsunwillige Miterben das Verfahren torpedieren können, hat das formelle Vermittlungsverfahren in der Praxis keine allzu große Bedeutung. Sofern Sie sich aber im Notartermin einigen, hat der Notar die Vereinbarung zu beurkunden. Dann kann der Nachlass abgewickelt und die Teilungsversteigerung der Immobilie vermieden werden.

Wo finde ich aktuell stattfindende Teilungsversteigerungen und Zwangsversteigerungen?

Eine offizielle Webseite mit allen Teilungs- und Zwangsversteigerungen gibt es nicht. Aber es gibt diverse Portale, auf denen die bundesweiten Versteigerungen zusammengetragen werden, z.B. https://www.zvg-portal.de/. Dort können Sie z.B. nach Bundesland oder Amtsgericht filtern und bekommen alle derzeit angesetzten Verfahren angezeigt.

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Beantragung der Teilungsversteigerung

Welche Voraussetzungen gelten für eine Teilungsversteigerung?

- Sie sind Miterbe in einer Erbengemeinschaft

- Sie sind sich uneins über das Schicksal einer zum Nachlass gehörenden Immobilie

- Sie möchten die Erbengemeinschaft insgesamt auseinandersetzen, also auflösen und den Nachlass und insbesondere die Immobilie verwerten

- Sie benötigen abweichend von den üblichen Voraussetzungen einer Zwangsvollstreckung keinen vollstreckbaren Titel (wie z.B. ein Zahlungsurteil); allein die Tatsache, dass Sie Miterbe in einer Erbengemeinschaft sind und die Immobilie aus Ihrem Erbe verwerten möchten, genügt, um die Teilungsversteigerung zu beantragen

- Der Erblasser hat in einer letztwilligen Verfügung von Todes wegen nicht ausgeschlossen, dass der Nachlass auseinandergesetzt und die Immobilie verwertet wird

- Sie beantragen beim örtlich zuständigen Amtsgericht die Teilungsversteigerung

- In Ihrem Antrag bezeichnen Sie das Grundstück und alle Miterben

Wer kann eine Teilungsversteigerung beantragen?

Die Teilungsversteigerung erfolgt nur auf Antrag. Auf die Erbquote kommt es nicht an, sodass auch derjenige antragsberechtigt ist, der im Verhältnis zu anderen Miterben nur eine geringere Erbquote hat. Der Antrag kann auch von mehreren Miterben gemeinschaftlich gestellt werden. Sie brauchen keinen Beschluss der Erbengemeinschaft herbeizuführen. Es genügt allein Ihr Wunsch, die Auseinandersetzung zu betreiben. Als Antragsteller bestimmen Sie zunächst allein den Verfahrensablauf. Solange kein Miterbe dem Verfahren beigetreten ist, können Sie einseitig, ohne Rücksprache mit Ihren Miterben die einstweilige Einwilligung des Verfahrens bewilligen oder Ihren Versteigerungsantrag jederzeit zurückziehen. Antragsberechtigt ist: …

- Jeder Miterbe.

- Jeder Vorerbe.

- Der Nacherbe ist nur antragsberechtigt, wenn der Nacherbfall eingetragen und er damit Erbe geworden ist.

- Derjenige, der von einem Miterben dessen Erbteil gekauft und den Erbteilskauf notariell beurkundet hat.

- Ein Pfändungspfandgläubiger, der einen Anteil eines Miterben gepfändet hat. Hat ein Gläubiger eines Miterben dessen Anteil an der Erbengemeinschaft gepfändet, tritt er in die Rolle des Miterben ein und kann das Grundstück teilungsversteigern lassen.

- Als Miterbe können Sie Ihren Anteil an der Erbengemeinschaft auch verpfänden. Ihr Pfandgläubiger tritt dann in Ihre Rolle als Miterbe ein und kann die Teilungsversteigerung des zum Nachlass gehörenden Grundstücks betreiben. Ist die Pfandreife noch nicht eingetreten (d.h. die Forderung Ihres Gläubigers ist noch nicht fällig) können Pfandgläubiger und Miterbe die Teilungsversteigerung nur gemeinsam beantragen. Nach Eintritt der Pfandreife kann der Pfandgläubiger die Teilungsversteigerung eigenmächtig betreiben (§ 1288 BGB). Dazu muss er die durch den Erbanteil abgesicherte Forderung allerdings einklagen und sich einen vollstreckbaren Titel beschaffen.

- Ein Nießbraucher ist zusammen mit dem Miterben antragsberechtigt. Nießbraucher ist diejenige, der aus der Immobilie die Mieterträge bezieht. Sollte die Erbengemeinschaft aufgehoben werden, kann die Aufhebung nur von dem antragstellenden Miterben und dem Nießbraucher gemeinschaftlich verlangt werden (§ 1066 Abs. II BGB).

- Der Testamentsvollstrecker ist antragsbefugt, soweit sich sein Recht lediglich auf einen Anteil, nicht aber auf die Erbengemeinschaft insgesamt, bezieht. Entscheidet er über den gesamten Nachlass, ist es seine Entscheidung, wie er den Nachlass abwickelt.

- Ist ein Miterbe minderjährig, kann er nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, in der Regel einen Elternteil, handeln. Die Teilungsversteigerung ist dann durch die Person des minderjährigen Miterben, vertreten durch seinen gesetzlichen Vertreter, bei Gericht zu beantragen.

- Steht ein Miterbe unter amtlicher Betreuung, kann er den Antrag nur durch den amtlich bestellten Betreuer stellen, vorausgesetzt, dass der Betreuer auch in vermögensrechtlichen Angelegenheiten für die Betreuung verantwortlich ist. Der Betreuer wird dazu allerdings auch zusätzlich die Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen müssen (§ 181 Abs. II ZVG). Ist dies nicht der Fall (z.B. wenn der Betreuer nur in gesundheitlichen Angelegenheiten bestellt ist), kann der Miterbe in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nach wie vor alleine handeln. Soweit der Miterbe lediglich eine rechtsgeschäftliche Betreuung bewilligt hat und selbst noch physisch und/oder psychisch in der Lage ist, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, braucht er den Betreuer nicht zu fragen.

Wer kann die Teilungsversteigerung nicht beantragen?

Nicht antragsberechtigt sind: …

- Ein Miterbe, der zu Lebzeiten des Erblassers so viele, auf den Erbanteil anrechnungspflichtige Vorleistungen erhalten hat, dass ihm im Fall der Teilungsversteigerung kein Auseinandersetzungsguthaben verbleibt. Sein Antrag wäre treuwidrig und rechtsmissbräuchlich.

- Der Nacherbe vor Eintritt des Nacherbfalls.

- Nachlassgläubiger, die beispielsweise wegen der Beerdigungskosten Ansprüche geltend machen. Solche Gläubiger können der reinen Teilungsversteigerung nicht beitreten. Hat ein solcher Gläubiger allerdings einen vollstreckbaren Titel erwirkt, kann er sämtliche Erbanteile aller Miterben pfänden und damit als Pfändungspfandgläubiger auch die Teilungsversteigerung betreiben. Da die Verfahren aufwendig und komplex sind, dürften sie sich in der Praxis in diesem Fall als kaum überwindbare Hürden darstellen.

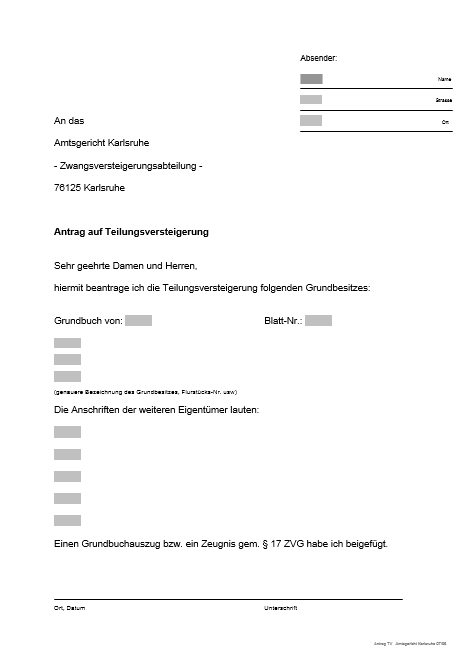

Der Antrag auf Teilungsversteigerung

Eingeleitet wird die Teilungsversteigerung auf Antrag eines oder mehrerer Miterben. Auf die Größe seines Miterbenanteils kommt es nicht an. Insbesondere braucht er auch keine Mehrheit hinter sich. Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht zu stellen. Eine Begründung ist dafür nicht erforderlich. Ein Muster finden Sie auf den Webseiten es Amtsgerichts Karlsruhe: Muster Antrag Teilungsversteigerung

Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, was Gegenstand der Versteigerung ist. Häufig besteht die Vorstellung, der Anteil an der Erbengemeinschaft würde versteigert werden. Das ist schlicht falsch! Versteigert wird ein Grundstück oder eine Immobilie, die sich in der Erbengemeinschaft befindet. Damit wird aus der unteilbaren Immobilie „teilbares Geld“ gemacht. Dieses ersetzt dann den unteilbaren Gegenstand, so dass die Erbengemeinschaft mit der Auseinandersetzung voran kommen kann.

Rechnen Sie vom Antrag auf Teilungsversteigerung bis zum Ende des Verfahrens mit eins bis drei Jahren. Läuft alles glatt durch, werden Sie ein Jahr oder etwas mehr zu erwarten haben. Gibt es Unklarheiten, Anträge usw. sind Sie schnell bei zwei bis drei Jahren. Gibt es tatsächlich begründete Einwände der übrigen Miterben, sind fünf Jahre nicht untypisch. Letztlich können Sie, falls Sie an der Auflösung der Erbengemeinschaft interessiert sind, erstmal den Antrag auf Teilungsversteigerung stellen. Stellt sich dann heraus, dass das Verfahren umfangreicher wird, steht ihnen weiter und unbeschadet davon, die Möglichkeit offen Ihren Erbteil doch noch zu verkaufen. Oder verfolgen Sie beide Optionen einfach parallel.

Zuletzt sei noch auf das sog. „geringste Gebot“ hinzuweisen. Dieses legt das Gericht fest und es umfasst die Höhe der Ansprüche von Gläubigern, die dem Antragsteller vorgehen sowie Kosten des Verfahren und ähnliches. Befindet sich dieses geringste Gebot in der Höhe oder über dem Verkehrswert, so ist davon auszugehen, dass ein Versteigerungserfolg unwahrscheinlich ist. In diesem Fall sollten Sie von einem Antrag absehen, da Sie nur auf den Verfahrenskosten sitzen bleiben würden.

Welche Unterlagen benötige ich für die Beantragung der Teilungsversteigerung?

Ihrem Antrag auf Teilungsversteigerung sind ein unbeglaubigter Grundbuchauszug sowie der Nachweis, dass Sie Erbe sind, beizufügen (§ 17 ZVG). Sie können Ihren Antrag formlos schriftlich, am besten unter Verwendung des § 1365 BGB oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts stellen. Ihr Antrag muss die ladungsfähigen Anschriften aller Miterben enthalten. Ist der Aufenthaltsort eines Miterben unbekannt, müssen Sie notfalls die öffentliche Zustellung beantragen.

Muss ich als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sein?

Möchten Sie die Teilungsversteigerung beantragen, brauchen Sie noch nicht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen zu sein. Es genügt, wenn Sie Ihr Erbrecht entweder mithilfe eines Erbscheins oder einer Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) und dem Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts nachweisen. Im Idealfall ist die Erbengemeinschaft natürlich als neuer Eigentümer eingetragen.

Die Eintragung, die innerhalb von zwei Jahren nach dem Erbfall beantragt wird, verursacht keine Grundbuchgebühren. Die Eintragung braucht, soweit die Erbfolge auf einer in einer öffentlichen Urkunde enthaltenen oder auf einem Erbschein beruhenden Verfügung von Todes wegen beruht, auch nicht notariell beantragt zu werden (§ 35 GBO). Nutzen Sie dazu am besten den im Internet verfügbaren Mustervordruck.

Muss mein Ehegatte meinem Antrag auf Teilungsversteigerung zustimmen?

Sollte Ihr Anteil an der Erbengemeinschaft Ihr gesamtes oder wesentliches Vermögen (zu ca. 90 %) ausmachen, benötigen Sie zur Antragstellung gemäß § 1365 BGB die Zustimmung Ihres Ehegatten. Die fehlende Zustimmung kann von Ihren Miterben als Antragsgegner beanstandet werden. Von Amts wegen braucht das Gericht die Zustimmung nicht zu prüfen, es sei denn, dass auch für das Gericht offensichtlich ist, dass die Immobilie Ihr gesamtes Vermögen darstellt.

Wichtig ist, dass die Zustimmung bereits vorliegen muss, wenn Sie die Teilungsversteigerung beantragen und nicht erst, wenn der Zuschlag erteilt wird (OLG Düsseldorf RPfl.1987, 472). Verweigert Ihr Ehegatte grundlos seine Zustimmung, müssten Sie ihn auf Zustimmung vorab verklagen.

Wo beantrage ich die Teilungsversteigerung?

Die Teilungsversteigerung wird wie die normale Zwangsversteigerung auch vom Amtsgericht durchgeführt. Dort stellen Sie den Antrag auf Teilungsversteigerung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück gelegen ist (§§ 1, 15 ZVG). Hinweise, welches Amtsgericht zuständig ist, können Sie dem Grundbuchauszug entnehmen. Einen Grundbuchauszug können Sie bei jedem Amtsgericht des Bundeslandes beantragen, in dem das Grundstück liegt. Als Eigentümer des Grundstücks haben Sie ein gesetzlich verbrieftes Einsichtsrecht in das Grundbuch (§ 12 GBO).

Ist die Teilungsversteigerung auch bei unbekannten Miterben möglich?

Zweck der Teilungsversteigerung ist es den Anspruch auf Auseinandersetzung durchzusetzen. Allein dadurch, dass ein Miterbe nicht auffindbar ist, kann dieser Anspruch nicht dauerhaft verhindert werden. Welche Optionen kommen nun in Betracht?

In Betracht kommt die Anordnung einer Pflegschaft nach § 1913 BGB für – wie gerade genannt – unbekannte Beteiligte. Dies wären hier die unbekannten Miterben als Miteigentümer der zu teilungsversteigernden Immobilie. Solange die jeweilige Erbfolge nicht festgestellt und nachgewiesen ist, sind die betreffenden Miteigentümer unbekannt i.S. des § 1913 BGB. Die Anordnung einer Pflegschaft nach § 1913 BGB scheitert auch nicht am fehlenden Fürsorgebedürfnis. Denn die Klärung der Eigentumsverhältnisse und die Wiederherstellung der Verkehrsfähigkeit von Immobilien liegt auch im Interesse der unbekannten Beteiligten.

Welche Rechte stehen der Beantragung der Teilungsversteigerung entgegen?

Der Erblasser kann testamentarisch die Auseinandersetzung der Gemeinschaft ausschließen. So kann er die Auseinandersetzung für einen bestimmten Zeitraum ausschließen oder vom Eintritt irgendwelcher Bedingungen (z.B. von der Volljährigkeit eines Miterben) abhängig machen (§ 2044 BGB).

Ist die Immobilie ein landwirtschaftlicher Betrieb, bestimmen die Höfeordnungen der Bundesländer, dass der Hof als Teil des Nachlasses nur einem Miterben zusteht. Dieser Miterbe wird Hoferbe. Die Erbengemeinschaft erwirbt kein Eigentum am Hof. An seine Stelle tritt sein Verkehrswert. Die Miterben erhalten nur Abfindungsansprüche gegen den Hoferben. Eine Teilungsversteigerung des Hofes kommt damit nicht in Betracht.

- Mehr zum Thema Landwirtschaft & Hof: Besonderheiten bei der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft

Ablauf des Verfahrens der Teilungsversteigerung und Zwangsversteigerung in der Erbengemeinschaft

Ablauf der Teilungsversteigerung

Geht der Antrag auf Teilungsversteigerung beim Gericht ein, so prüft dieses, ob die formellen Voraussetzungen vorliegen.

Weiterhin kann jeder Miterbe die „Einstweilige Einstellung des Verfahrens nach § 180 Abs. 2 ZVG“ beantragen. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine Teilungsversteigerung „zur Unzeit“ vermieden werden sollen. Darunter fällt beispielsweise ein besonderer Wertverlust. In der Praxis ist da meist nichts zu holen. Bei Teilungsversteigerungen im Rahmen einer Ehescheidung hingegen schaut es etwas besser aus.

In der Folge beauftragt nun das Gericht einen Gutachter mit Erstellung des Wertgutachtens. Liegt dieses vor, so wird der Versteigerungstermin festgesetzt und bekannt gemacht.

Im Versteigerungstermin selbst sind dann drei Teile zu unterscheiden:

- Bekanntmachung, insbesondere die Abstimmung über den Versteigerungsgegenstand, geringstes Gebot und Versteigerungsbedingungen.

- Dann folgt die Bietstunde, also der Zeitraum, in dem Gebote abgegeben werden können. Entgegen dem Wortlaut dauert dieser nicht eine Stunde, sondern zunächst 30 Minuten und dann solange weiter, wie mit Geboten zu rechnen ist, also durchaus länger als eine Stunde. Im Versteigerungstermin kann jeder, der anwesend ist und sich ausweisen kann, Gebote abgeben. Bieter müssen nicht persönlich anwesend sein, sondern können sich vertreten lassen, müssen die Vollmacht aber notariell beglaubigen lassen (§ 71 Abs. II ZVG) Sie können im Versteigerungstermin mit Ihren Miterben noch jederzeit einen Vergleich über die Auseinandersetzung treffen. Der Vergleich ist durch den Rechtsträger zu protokollieren.

- Dritter Teil ist die Verhandlung über den Zuschlag. Insbesondere geht es in diesem Teil der Versteigerung darum, ob es rechtliche Gründe gibt, die gegen eine Eigentumsübertragung an den Höchstbietenden sprechen.

Wie leiste ich Sicherheit im Versteigerungstermin?

Jeder, der im Termin ein Gebot abgegeben möchte, muss zuvor Sicherheit leisten. Damit versucht der Gesetzgeber sicherzustellen, dass jeder Bietinteressent weiß, dass er mit seinem Gebot finanzielle Verpflichtungen übernimmt und die Finanzierbarkeit des Objekts vorher möglichst abklärt.

Die Höhe der Sicherheit beträgt unabhängig von der Höhe Ihres Gebots stets 10 % des im Gerichtsbeschluss festgesetzten Verkehrswertes der Immobilie. Der Rechtspfleger kann im Termin kein Bargeld entgegennehmen. Sie können die Sicherheitsleistung erbringen indem Sie:

- den Betrag möglichst zehn Tage vor dem Termin auf das Konto der Justiz überweisen. Die Kontonummer erfahren Sie bei Gericht. Dabei sind das Aktenzeichen des Verfahrens, das zuständige Amtsgericht und der Tag des Versteigerungstermins anzugeben.

- Sie einen Bundesbankscheck oder von einer Bank oder Sparkasse ausgestellten und möglichst bankbestätigten Verrechnungsscheck vorlegen, der frühestens am dritten Werktag vor dem Versteigerungstermin ausgestellt werden darf.

- Sie eine unbefristete und unbedingte Bürgschaft einer Bank überreichen.

Was ist unter dem geringsten Gebot zu verstehen?

Das geringste Gebot ist derjenige Betrag, den Sie mindestens bieten müssen, damit Ihr Gebot gebaut überhaupt entgegengenommen wird. Zugleich bedeutet das geringste Gebot, dass das Amtsgericht den Zuschlag an einen Meistbietenden nur erteilen darf, wenn alle im Grundbuch eingetragenen Rechte, die dem das Versteigerungsverfahren betreibenden Gläubiger im Rang vorgehen, vom Gebot abgedeckt sind.

Grund ist, dass diese Gläubiger bei der Versteigerung, die sie selbst nicht beantragt haben, keine Nachteile erleiden sollen. Diese Rechte müssen also in das geringste Gebot aufgenommen werden. Sind solche Rechte nicht relevant, müssen mindestens die Gerichtskosten des Versteigerungsverfahrens, insbesondere die Kosten für die Anfertigung des Sachverständigengutachtens über den Verkehrswert der Immobilie, abgedeckt sein.

Wie hoch ist das Mindestgebot?

Das Mindestgebot erfasst alle mit dem Versteigerungsverfahren verbundenen Kosten. Dazu gehören die Gerichtsgebühren für das Verfahren, die Kosten für den Sachverständigen zur Erstellung eines Wertgutachtens für die Immobilie sowie meist auch die Inseratskosten in Zeitungen, in denen das Gericht potentielle Interessenten auf die Versteigerung der Immobilie aufmerksam macht.

Soweit eine Grundschuld im Grundbuch eingetragen ist, wird diese in das Mindestgebot einbezogen. Das vom Versteigerungsgericht festgelegte Mindestgebot wird also durch den im Grundbuch eingetragenen Grundschuldbetrag zzgl. Nebenkosten und Grundschuldzinsen aufgestockt.

Was sind die Wertgrenzen?

Die Wertgrenzen sollen verhindern, dass eine Immobilie unter Wert verschleudert wird. Liegt ein Meistgebot unter 5/10 des festgesetzten Verkehrswertes, muss der Rechtspfleger den Zuschlag von Amts wegen versagen. Erreicht das Meistgebot zwar 5/10, nicht aber 7/10 des Verkehrswertes, so kann der Inhaber eines eingetragenen Rechts am Grundstück die Versagung des Zuschlags verlangen, wenn er bei einem Meistgebot zwischen 5/10 und 7/10 keine Zuteilung erhalten würde, ab 7/10 aber schon, § 74a ZVG. Wird der Zuschlag versagt, muss von Amts wegen ein neuer Versteigerungstermin bestimmt werden. Dann gelten die Grenzen nicht mehr.

Bis zum Zuschlag kann Vollstreckungsschutz beantragt werden (§ 765a ZPO), wenn ein krasses Missverhältnis zwischen Meistgebot und Verkehrswert besteht. Sie können so verhindern, dass durch ein extrem niedriges Gebot Ihre Immobilie verschleudert wird (BGH NJW-RR 2003, 1648; FamRZ 2006, 697). In Betracht kommt auch, dass die Fortführung des Verfahrens wegen einer schweren Erkrankung oder Suizidgefahr eines Miterben unzumutbar wäre (BVerfG NJW-RR 2007, 228).

- Option 1: Ihren Erbanteil können Sie jederzeit verkaufen, Sie müssen keine Erlaubnis der Miterben einholen; mit dem Verkauf verlassen Sie die Erbengemeinschaft und bekommen den Verkaufserlös auf Ihr Konto

- Option 2: Im Wege einer professionellen Erbabwicklung wird Ihr Erbteil in frei verfügbares Geld gewandelt; Koordination, Überwachung und zugehörige Kosten (Anwälte, Gericht und Gutachter) übernimmt mein Partner; erst nach Auszahlung Ihres Erbteils fällt ein provisionsbasiertes Honorar an

- Ihre individuelle Ersteinschätzung zu den beiden Optionen dauert weniger als 1 Minute; keine Angabe von persönlichen Daten erforderlich; 100% kostenlos und unverbindlich

Wann kann das Verfahren einstweilen eingestellt werden?

Der Einstellung kann auf die Dauer von längstens sechs Monaten angeordnet und darf einmalig wiederholt werden. Sie müssen den Antrag binnen einer Notfrist von zwei Wochen stellen, nachdem das Gericht Ihnen den Beschluss über die Anordnung der Teilungsversteigerung übermittelt hat. Dieser Beschluss wird Ihnen in einem gelben Brief durch die Post zugestellt. Ab dem Tag der Zustellung beginnt die Frist. Da es sich ausdrücklich um eine sogenannte Notfrist handelt, können Sie diese Frist nicht verlängern lassen. Versäumen Sie, innerhalb dieser Notfrist die Einstellung des Verfahrens zu beantragen, haben Sie Ihre Chance verpasst. Im Prinzip besteht noch die Möglichkeit, „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ zu beantragen, wenn Sie unverschuldet keine Möglichkeit hatten, die Frist einzuhalten. Dabei handelt es aber um Ausnahmefälle, in denen Sie beispielsweise handlungsunfähig im Krankenhaus lagen oder sich infolge widriger Umstände nicht äußern konnten.

Da jeder dem Verfahren als Antragsgegner beigetretene Miterbe einen Einstellungsantrag stellen kann, kann es mehrere Verfahren geben. Stellt ein Miterbe keinen Einstellungsantrag, wird das Versteigerungsverfahren insoweit fortgeführt. Insoweit ist es empfehlenswert, wenn alle Miterben die Einstellung betreiben. Das Gericht hat die dabei widerstreitenden Interessen der Verfahrensbeteiligten abzuwägen. Die Interessenabwägung muss dazu führen, dass der Verfahrensaufschub dem Antragsteller zumutbar ist.

Das Gericht wird das Verfahren beispielsweise einstellen, wenn an der Immobilie Reparaturen durchgeführt werden (BGH NJW 1981, 2065), ein unbebautes Grundstück voraussichtlich als Bauland ausgewiesen wird oder Sie ernsthafte und erfolgversprechende Vergleichsverhandlungen mit Ihren Miterben nachweisen können (LG Nürnberg-Fürth JurBüro 1980, 1906).

Wie kann ich die Teilungsversteigerung blockieren?

Sie können die Teilungsversteigerung vor der Scheidung blockieren, wenn Sie mehr als 10 % der Miteigentumsanteile an die Immobilie besitzen. Nach der Scheidung können Sie Teilungssteuerung zwar nicht mehr aufhalten, haben aber dennoch Möglichkeiten, das Verfahren zu verzögern. Ein Vorkaufsrecht steht allerdings keinem Ehepartner zu. Blockieren können Sie das Verfahren insoweit, als Sie beispielsweise das vom Gericht eingeholte Wertgutachten beanstanden und aus Ihrer Sicht vortragen, warum der festgesetzte Verkehrswert vielleicht zu niedrig angesetzt ist.

Der übliche Weg, ein Versteigerungsverfahren zu blockieren besteht darin, dass Sie innerhalb von zwei Wochen, nachdem Ihnen die Versteigerungsanordnung durch das Gericht zugestellt wurde, die Einstellung des Verfahrens beantragen. Sie müssen dazu Grunde vortragen, warum aus Ihrer Sicht die Teilungsversteigerung derzeit nicht geboten erscheint. In Ausnahmefällen kann so berücksichtigt werden, dass Sie infolge Ihrer Lebensumstände und insbesondere das Wohl Ihrer in der Immobilie lebenden Kinder so stark beeinträchtigt werden, dass Ihnen aktuell ein Auszug nicht zuzumuten ist.

Der typische Fall, die Einstellung zu beantragen, besteht darin, dass Sie mit einem Kaufinteressenten in nachvollziehbaren Verhandlungen stehen und der freihändige Verkauf der Immobilie aussichtsreich erscheint. Im günstigsten Fall erreichen Sie, dass das Gericht das Versteigerungsverfahren für einen Zeitraum bis zu sechs Monaten einstellt. Danach wird das Verfahren fortgesetzt. Eine erneute Einstellung dürfte nur in absoluten Ausnahmefällen gelingen.

Kann ich meinen Erbteil auch noch nach Einleitung der Teilungsversteigerung verkaufen?

Anträge auf Teilungsversteigerung werden oft als Druckmittel verwendet, um widerspenstige Erben verhandlungsbereit zu machen und die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Als Antragsteller sind Sie zunächst Herr des Verfahrens. Ist kein Miterbe dem Verfahren beigetreten, können Sie Ihren Antrag jederzeit zurückziehen, ohne dass Sie die übrigen Miterben dazu befragen müssen oder die einstweilige Einstellung des Verfahrens bewilligen. Sobald ein Miterbe allerdings dem Verfahren beigetreten ist, sind Sie in Ihrer prozessualen Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

Sofern Sie Ihren Erbteil an eine fremde Person verkaufen, haben Ihre übrigen Miterben ein gesetzliches Vorkaufsrecht und können Ihren Erbanteil gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises übernehmen.

Was passiert im Vorfeld eines Zwangsversteigerungstermins?

Haben Sie die Teilungsversteigerung beantragt, muss das Gericht die anderen Miterben anhören. Gegebenenfalls kann es dazu mündliche Verhandlung anberaumen. Es versteht sich, dass Sie Ihren Antrag begründen müssen und Ihre Angaben glaubhaft zu machen haben. Glaubhaft machen bedeutet, dass Sie entweder Urkunden vorlegen oder Zeugen benennen oder wenigstens Umstände vortragen, die dazu führen, dass Ihre Angaben geeignet sind, das Gericht in Ihrem Sinne zu überzeugen.

Steht der Verkehrswert fest, terminiert das Amtsgericht in Abhängigkeit von seiner Arbeitsbelastung den Versteigerungstermin. Dabei muss das Amtsgericht eine Reihe von Fristen einhalten. Verstöße können zur Folge haben, dass der Zuschlag verweigert werden muss oder zumindest anfechtbar ist.

- Das Amtsgericht muss den Beschluss über die Anordnung der Teilungsversteigerung mindestens vier Wochen vor dem Versteigerungstermin zustellen.

- Zwischen Anberaumen eines Termins und dem Termin selbst sollten nicht mehr als sechs Monate vergangen sein (§ 36 Abs. II ZVG).

- Die Terminbestimmung muss sechs Wochen vorher öffentlich bekannt gemacht werden und den Hinweis enthalten, dass es sich um eine Teilungsversteigerung handelt. Wird die Frist nicht eingehalten, wäre ein trotzdem erteilter Zuschlag anfechtbar.

- Die Ladung zum Termin muss mindestens vier Wochen vorher erfolgen.

- Im Verlauf der vierten Woche vor dem Versteigerungstermin soll den Beteiligten mitgeteilt werden, auf wessen Antrag und wegen welcher Ansprüche die Versteigerung erfolgt (§ 41 Abs. II ZVG). Die Missachtung dieser Vorgabe wird allerdings nicht sanktioniert.

Wie kann ich bei der Teilungsversteigerung selbst mitsteigern?

In der Versteigerung haben Sie die gleichen Rechte wie jeder andere auch. Sie können im Versteigerungstermin selbst ein Gebot abgeben und versuchen, mit dem höchsten Gebot den Zuschlag zu erreichen und die Immobilie zum alleinigen Eigentum zu erwerben. Wichtig ist aber, dass Sie im Termin eine Sicherheit in Höhe von 10 % des vom Gericht festgesetzten Verkehrswertes nachweisen müssen. Erhalten Sie tatsächlich den Zuschlag, müssen Sie kurzfristig den Restbetrag zahlen, der Ihrem Gebot entspricht. Wichtig ist insoweit, dass Sie möglichst vorher die Finanzierung geklärt haben. Benötigen Sie dafür ein Bankdarlehen, sollten Sie frühzeitig mit Ihrer Bank sprechen und die Finanzierungsbedingungen abklären.

Habe ich Vorteile, wenn ich bei der Teilungsversteigerung selbst mitbiete?

Auch wenn Sie selbst Miteigentümer der Immobilie sind, können Sie bei der Teilungsversteigerung selbst Gebote abgeben und mit etwas Glück die Immobilie zum alleinigen Eigentum erwerben. Ihr Vorteil kann darin bestehen, dass die Verkehrswerte von Immobilien in Versteigerungsverfahren oft niedriger angesetzt werden, als es den Investitionen entspricht, die Sie in die Immobilie getätigt haben oder im Vergleich zu anderen Immobilien als zu niedrig erscheinen. Im günstigsten Fall können Sie die Immobilie zur Hälfte des Verkehrswertes erwerben und darin wohnen bleiben.

Allerdings riskieren Sie auch, dass andere Interessenten Gebote abgeben, damit den Preis in die Höhe treiben und Sie sich veranlasst sehen, ein Gebot abzugeben, das Ihre finanziellen Möglichkeiten vielleicht übersteigt. Zugleich besteht in diesem Fall der Vorteil darin, dass Sie mit dem Erlös Ihre finanziellen Verpflichtungen im Hinblick auf die Scheidung zurückführen und einen Erlösüberschuss in Ihr neues Leben investieren können. Egal wie es ist: Ein freihändiger Verkauf sollte immer die vorrangige Option sein. Eine Immobilie, die sich in der Teilungsversteigerung befindet, ist immer mit einem optischen Makel behaftet, der sich eigentlich so gut wie immer im Erlös niederschlägt.

Was bedeutet der Zuschlag im Rahmen der Teilungsversteigerung?

Zuschlag bedeutet, dass das Versteigerungsgericht derjenigen Person, die das höchste Gebot abgibt und deren Gebot das geringste Gebot erreicht, nach Anhörung aller Beteiligten den Zuschlag erteilt. Mit der Zuschlagverteilung wird der Ersteher Eigentümer des Grundstücks. Die Erteilung des Zuschlags erfolgt durch Beschluss des Rechtspflegers. Auf die Eintragung im Grundbuch kommt es nicht an.

Der Ersteher ist ab dem Zeitpunkt des Zuschlags für die Immobilie verantwortlich und muss insbesondere Verkehrssicherungspflichten beachten. Ist das Objekt noch bewohnt, beispielsweise wenn ein Miterbe sich weigert auszuziehen, stellt der Zuschlagsbeschluss einen vollstreckbaren Titel auf Herausgabe der Immobilie dar. Dann kann die Immobilie notfalls mit Hilfe des Gerichtsvollziehers geräumt werden.

Welche Kosten fallen für den Erwerb einer Immobilie über die Teilungsversteigerung an?

Abschluss des Teilungsversteigerungsverfahrens

Verteilung des Versteigerungserlöses

Die Versteigerung endet mit dem Zuschlag. Darauf folgt der Verteilungstermin. In diesem wird der Versteigerungserlös ausgekehrt. Zunächst werden die Verfahrenskosten abgezogen. Der Rest wird unter den Miterben aufgeteilt.

In der Praxis ist dies allerdings garnicht so einfach. Könnte man nun davon ausgehen, dass das Gericht den Übererlös einfach nach Erbteilen verteilt, so irrt man. Das Gericht wird den Übererlös NUR dann verteilen, wenn ALLE Miterben eine übereinstimmende Erklärung zur Verteilung abgeben. Schwert einer aus, so hinterlegt das Gericht den Erlös. Denn der Versteigerungserlös ersetzt die Immobilie, damit fällt der Betrag in den Nachlass. Sind Sie sich nicht einig, wird das Amtsgericht den Betrag bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts hinterlegen. Sie müssten dann einen Hinterlegungsprozess führen, um eine Auszahlung zu erreichen. Es ist nicht Aufgabe des Amtsgerichts, den Erlös an die Miterben entsprechend der Erbquoten zu verteilen. Bei Uneinigkeit riskieren Sie einen langwierigen und kostspieligen Hinterlegungsprozess. In der Praxis aber finden die Miterben häufig dann doch einen Weg, eine gemeinsame Erklärung zur Verteilung abzugeben, um so vor allem zeitnah an das Bargeld zu kommen.

Sie sind an mehr Details zur Teilungsversteigerung interessiert? Auf teilungsversteigerung.net finden Sie ausführliche Informationen. Weiterhin finden Sie auf zvg-portal.de eine Übersicht über nahezu alle Versteigerungsverfahren in Deutschland.

Grundschuld in der Teilungsversteigerung: was passiert?

Ist die Immobilie mit einer Grundschuld belastet, mit der im Regelfall der Kaufpreis finanziert wurde, so wird die Grundschuld auf denjenigen übertragen, der das Objekt im Versteigerungstermin ersteigert. Er übernimmt die volle Grundschuld, unabhängig davon wie hoch der offene Restbetrag aus dem zu Grunde liegenden Darlehen noch ist. Entsprechend muss der Ersteigerer diesen Betrag, ggf. nebst angemeldeten Grundbuchzinsen und Nebenleistungen, bei seinem Gebot berücksichtigen.

Insbesondere ist es nicht möglich als Ersteigerer einfach das noch offene Darlehen abzulösen und damit die Grundschuld löschen zu lassen!

Beträgt der Marktwert der Immobilie 1 Mio. € und ist diese – wie häufig – zu 80% finanziert, dann ist im Grundbuch eine Grundschuld über 800.000 € eingetragen. Üblicherweise kommen hier 15% Zinsen und 10% Nebenleistungen hinzu. Damit werden im geringsten Gebot 800.000 zzgl. 2-3 Jahre Zinsen zu dann 45% und Nebenleistungen zu 10% angesetzt, mithin also bis zu 1,24 Mio. €. Dieser Betrag liegt über dem Marktwert, die Immobilie kann nicht erfolgreich versteigert werden. Das gilt auch dann wenn bereits 50% des Darlehens zurückbezahlt worden sind! Dieser Aspekt ist ein rein schuldrechtlicher und hat nur Wirkung zwischen dem Alteigentümer und seiner Bank.

Daher gilt: Grundschulden sollten in Eigentümergemeinschaften stets so schnell wie möglich reduziert und dann auch gelöscht werden.

Sollte zu Gunsten eines Ehepartners ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht (Recht, Mieteinnahmen zu vereinnahmen) im Grundbuch eingetragen sein, bleiben auch diese Rechte auch nach der Teilungsversteigerung fortbestehen. Die Rechte können im Regelfall nur mit Einwilligung des berechtigten Ehepartners aufgehoben werden. Meist wird der Ersteigerer dazu ein finanzielles Angebot unterbreiten, um das Recht abzulösen.

Wem gehören die Möbel und das übrige Inventar?

Durch die Teilungsversteigerung wird nur die Immobilie – also das Haus, die Wohnung oder das Grundstück – übertragen. Die sog. Mobilien – also Möbel, Kleidung und übrige Gegenstände – gehören weiter dem bisherigen Eigentümer.

Das bedeutet zweierlei: will er sie haben, so müssen Sie ihm diese auch herausgeben; aber auf der anderen Seite auch: wollen Sie, dass der bisherige Eigentümer diese Gegenstände aus der Immobilie entfernt, so muss er das auch machen. Hierzu fordern Sie ihn mit angemessener Frist auf.

Was passiert mit bestehenden Mietverträgen?

Der Ersteher eines Grundstücks tritt in alle bestehenden Mietverträge ein (§ 57 ZVG). Ihm steht auch kein Sonderkündigungsrecht zu, so dass er den bestehenden Mietvertrag so übernehmen muss, wie er besteht.

Will er einen Mieter in einem Mehrfamilienhaus kündigen und selber in die Wohnung einziehen, kann er Eigenbedarf geltend machen. Dann kann er das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen kündigen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Mieter ein Zweifamilienwohnhaus bewohnt, das der Erblasser vorher selbst bewohnt hat oder in der Folge von einem Miterben bezogen wurde. In diesem Fall braucht der Ersteher keinen Eigenbedarf geltend zu machen, sondern kann unabhängig von einem berechtigten Interesse kündigen.

Was passiert, wenn der Meistbietenden den Zuschlag nicht bezahlen kann?

Der Meistbietende wird mit dem Zuschlag Eigentümer des Grundstücks. Die Erbengemeinschaft hat Anspruch darauf, dass der Betrag des Zuschlags bezahlt wird. Dazu hat der Ersteher etwa acht Wochen Zeit. Bis dahin muss er den Betrag nebst 4 % Zinsen für die Zeit vom Zuschlag bis zum Verteilungstermin abzüglich der geleisteten Sicherheit überweisen. 10 % Sicherheit hat der Erwerber immerhin vorab bereits geleistet.

Kann er dann den Zuschlag nicht bezahlen, kann die Eigentümergemeinschaft gegen den Ersteher die Zwangsvollstreckung einleiten. Der Ersteher wurde mit dem Zuschlag Eigentümer. Kann er den Zuschlag nicht bezahlen, kann die Erbengemeinschaft in sein Grundstück vollstrecken. Die Erbengemeinschaft kann sich eine Sicherungshypothek in das Grundbuch eintragen lassen. Es erfolgt dann eine normale Zwangsversteigerung. Aus dem Zuschlag werden Sie dann bezahlt.

Häufige Fragen zur Teilungsversteigerung

Welchen Zweck hat die Teilungsversteigerung?

Erbengemeinschaften entstehen automatisch und zwangsläufig mit dem Erbfall. Damit wird jeder Erbe zwangsläufig auch Miterbe und damit Teil der Erbengemeinschaft. Da es auf Dauer nicht unbedingt zweckmäßig und meist auch nicht im Sinne der Miterben ist, die Erbengemeinschaft aufrechtzuerhalten, hat jeder Miterbe das Recht, jederzeit die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu verlangen (§ 2042 BGB). Die Erbengemeinschaft ist also bereits von Gesetzes wegen auf Auseinandersetzung und Abwicklung angelegt. Auseinandersetzung bedeutet nichts anderes, als dass der Nachlass unter den Miterben entsprechend ihrer Erbquote aufgeteilt werden soll.

Was kostet die Teilungsversteigerung?

Berechnen Sie mit nur zwei Eingaben einen Orientierungswert über meinen Schnellrechner für die Kosten, die im Rahmen einer Teilungsversteigerung regelmäßig anfallen. Die Kosten richten sich primär nach dem Erlös aus der Versteigerung. Für die Kostenschätzung vor der Versteigerung ist daher auf den Verkehrswert des Grundstücks oder der Immobilie abzustellen. Die genaue Abrechnung erfolgt dann nach der Teilungsversteigerung.

Was ist der Unterschied zwischen Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung?

Die Teilungsversteigerung ist im Grundsatz nichts anderes als eine herkömmliche Zwangsversteigerung. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Teilungsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft erfolgt und auf Antrag eines Miterben als Miteigentümer der Immobilie eingeleitet wird. Bei der normalen Zwangsversteigerung stellt ein Gläubiger den Versteigerungsantrag, der selbst nicht Teil der Eigentümergemeinschaft ist. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die normale Zwangsversteigerung einen vollstreckbaren Titel erfordert (z.B. im Grundbuch eingetragene Grundschuld der Gläubigerbank), während die Teilungsversteigerung gerade keinen solchen vollstreckbaren Titel erfordert (§ 181 ZVG). Da nach § 2042 Abs. II BGB jeder Miterbe jederzeit die Beendigung der Gemeinschaft einfordern kann, stellt das Gesetz ausdrücklich klar, dass er seinen Anspruch auch ohne vollstreckbaren Titel geltend machen und im Wege der Teilungsversteigerung durchsetzen kann. Das Zwangsversteigerungsgesetz regelt die Teilungsversteigerung in §§ 180 ff ZVG. Abgesehen von einigen Besonderheiten, verweist das ZVG dazu weitgehend auf die Vorschriften, die auch bei der normalen Zwangsversteigerung zur Anwendung kommen. Unterschiede bestehen insoweit, als die Teilungsversteigerung in der Durchführung oft noch schwieriger ist als die bloße Zwangsversteigerung. Grund ist, dass einige Vorschriften wie die Antragsberechtigung, Einstellungsmöglichkeiten, geringstes Gebot und Erlösverteilung noch komplizierter sind, weil sich die Beteiligten in einer Teilungsversteigerung meist in besonderem Maße unversöhnlich und kompromisslos gegenüberstehen. Im Teilungsversteigerungsverfahren übernimmt der Antragsteller die Rolle des betreibenden Gläubigers, so dass alle anderen Miterben Antragsgegner sind. Zugleich kann jeder andere Miterbe dem Verfahren des antragstellenden Miterben beitreten, so dass ein und derselbe Miterbe im gleichen Verfahren Antragsteller und zugleich Antragsgegner sein kann.

Welche Alternativen zur Teilungsversteigerung gibt es für Erbengemeinschaften?

Teilungsversteigerungen sind angesichts ihrer Problematik und rechtlichen Komplexität und des Risikos, dass Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Miterben zeitlebens an die Wand fahren, eher eine Ultima Ratio. Alternative 1: Einvernehmlicher Verkauf der Immobilie; Alternative 2: Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in Wohnungseigentum; Alternative 3: Teilung eines unbebauten Grundstücks; Alternative 4: Verkauf des Erbteils; Alternative 5: Vermittlung durch einen Notar; Mehr erfahren

Wer kann eine Teilungsversteigerung beantragen?

Die Teilungsversteigerung erfolgt nur auf Antrag. Auf die Erbquote kommt es nicht an, sodass auch derjenige antragsberechtigt ist, der im Verhältnis zu anderen Miterben nur eine geringere Erbquote hat. Der Antrag kann auch von mehreren Miterben gemeinschaftlich gestellt werden. Sie brauchen keinen Beschluss der Erbengemeinschaft herbeizuführen. Es genügt allein Ihr Wunsch, die Auseinandersetzung zu betreiben. Als Antragsteller bestimmen Sie zunächst allein den Verfahrensablauf. Solange kein Miterbe dem Verfahren beigetreten ist, können Sie einseitig, ohne Rücksprache mit Ihren Miterben die einstweilige Einwilligung des Verfahrens bewilligen oder Ihren Versteigerungsantrag jederzeit zurückziehen.