Pflichtteil berechnen: Wer hat Anspruch und wie hoch ist er?

Zuletzt aktualisiert:

Ihre Lesezeit:

Pflichtteil berechnen

- Gesetzlicher Mindestanteil: Ist ein strikt geldwerter Anspruch naher Angehöriger, der bei Enterbung oder unzureichender Zuwendung entsteht und Ehepartner sowie Abkömmlinge vor vollständigem Ausschluss schützt. Er bemisst sich als Hälfte des gesetzlichen Erbteils und bildet einen einklagbaren Zahlungsanspruch gegen die Erben.

- Berechtigte Personen: Typische Berechtigte sind Kinder (auch adoptiert) sowie der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner; Eltern sind nur anspruchsberechtigt, wenn keine Abkömmlinge existieren. Stiefkinder, Geschwister und entferntere Verwandte haben in der Regel kein Recht, weshalb eine frühzeitige Prüfung der persönlichen Situation ratsam ist.

- Berechnung & Ergänzung: Grundlage ist der Nettonachlass (Vermögen minus Verbindlichkeiten); daraus wird der gesetzliche Erbteil ermittelt und die Hälfte dieses Anteils als Geldforderung angesetzt (z. B. gesetzlicher Erbteil 1/2 → Anspruch 1/4). Schenkungen der letzten zehn Jahre können anteilig über den Ergänzungsanspruch wieder hinzugerechnet werden, und bei Immobilien oder Unternehmen sind Gutachten zur Wertermittlung üblich.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist der Pflichtteil und wer hat Anspruch darauf?

- Wie wird der Pflichtteil berechnet?

- Wie hoch ist der Pflichtteil bei Kindern? Beispiele für 1 bis 4 Kinder

- Welche Rolle spielt der Güterstand bei der Pflichtteilsberechnung?

- Was kann vom Pflichtteil abgezogen werden? Nachlassbewertung erklärt

- Wie beeinflussen Schenkungen die Höhe des Pflichtteils?

- Wie kann ich den Pflichtteil berechnen und durchsetzen?

Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent

- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.

- Keine Anmeldung erforderlich.

- Kostenlos im Browser.

Was ist der Pflichtteil und wer hat Anspruch darauf?

Definition und Zweck

Der Pflichtteil ist eine gesetzliche Mindestbeteiligung am Nachlass (§ 2303 BGB). Er schützt nahe Angehörige vor vollständiger Enterbung. Sobald der Erbfall eintritt, entsteht der reine Geldanspruch gegen den oder die Erben nur dann, wenn die pflichtteilsberechtigte Person durch Testament/Erbvertrag von der Erbfolge ausgeschlossen wurde oder weniger als den Wert ihres Pflichtteils erhalten hat (§ 2303 BGB). Um diesen Anspruch zu beziffern, spielt der Auskunftsanspruch (§ 2314 BGB) eine große Rolle. Er verschafft Ihnen Einsicht in alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Erblassers.

Dieser externe Inhalt kommt von YouTube. Informationen zum Datenschutz bei YouTube finden Sie unter Google - Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.

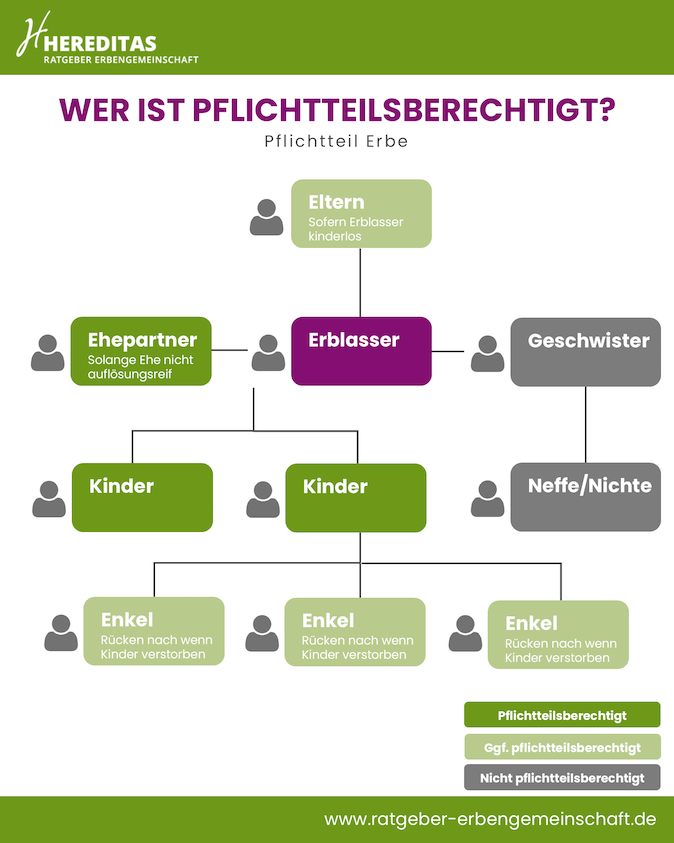

Wer hat Anspruch?

Pflichtteilsberechtigt sind hauptsächlich die Kinder (egal ob ehelich, nichtehelich, adoptiert) sowie der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner. Eltern des Erblassers haben nur dann einen Pflichtteilsanspruch, wenn keine Kinder oder Enkel vorhanden sind. Andere Verwandte wie Geschwister oder Nichten sind vom Pflichtteil ausgeschlossen. Zwar können sie in bestimmten Fällen gesetzliche Erben sein, doch ein Pflichtteilsrecht steht ihnen nicht zu.

Pflichtteilsberechtigt sind Abkömmlinge (Kinder, Enkel gemäß Stämmen) und der Ehegatte; bei eingetragenen Lebenspartnern gelten die ehelichen Regeln entsprechend. Stiefkinder sind nicht pflichtteilsberechtigt (sofern nicht adoptiert). Ein Pflichtteilsanspruch setzt Enterbung oder eine unter dem Pflichtteil liegende Zuwendung voraus (§ 2303 BGB).

Pflichtteilsverzicht und Ausschlagung

Wer noch zu Lebzeiten des Erblassers auf seinen Pflichtteil verzichten will, muss dies notariell beurkunden lassen (§ 2346 Abs. 2 BGB). Ein Pflichtteilsverzicht lässt das gesetzliche Erbrecht unberührt; er beseitigt nur Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche. Ein vollständiger Ausschluss von der gesetzlichen Erbfolge tritt nur beim Erbverzicht (§ 2346 Abs. 1 BGB) ein.

Eine Ausschlagung begründet grundsätzlich keinen Pflichtteilsanspruch. Eine Ausnahme gilt nur bei Ausschlagung einer beschränkten oder beschwerten Erbschaft (§ 2306 BGB) oder beim überlebenden Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1371 Abs. 3 BGB: kleiner Pflichtteil + Zugewinnausgleich).

Der Pflichtteil kann nur in seltenen Fällen entzogen werden, beispielsweise bei schweren Verfehlungen gegenüber dem Erblasser. Fehlt ein solcher Grund, bleibt eine Enterbung wirksam; sie führt allerdings „nur“ zu Pflichtteilsansprüchen. Unwirksam wäre lediglich eine Pflichtteilsentziehung ohne gesetzlichen Entziehungsgrund (§ 2333 BGB) oder ohne formgerechte Begründung (§ 2336 BGB).

Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.

- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.

- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

Wie wird der Pflichtteil berechnet?

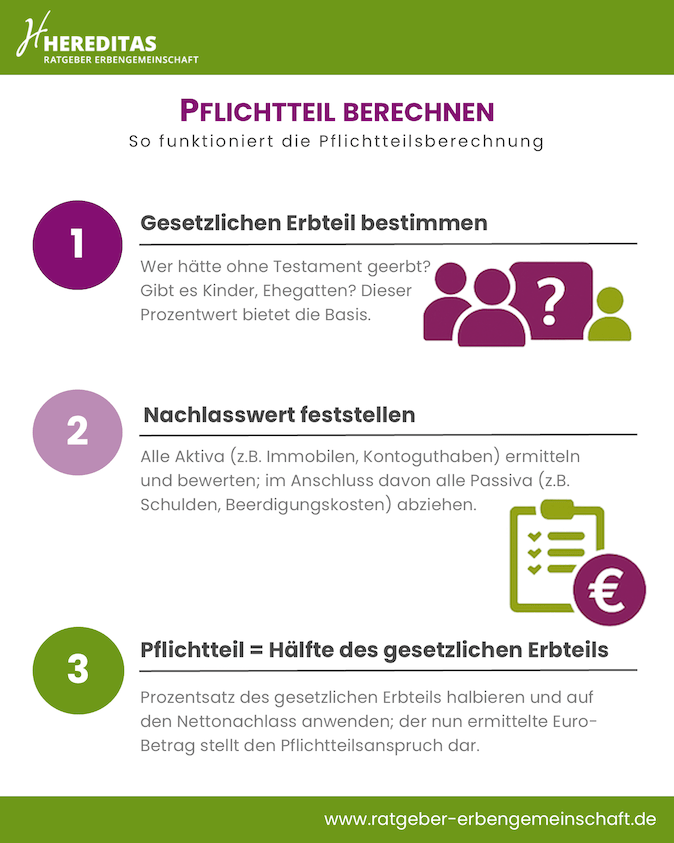

Um den Pflichtteil zu berechnen, wird zunächst der gesetzliche Erbteil ermittelt und anschließend halbiert. Die Grundlage bildet der tatsächliche Nachlasswert nach Abzug aller Verbindlichkeiten. Auf diese Weise lässt sich der Pflichtteilsanspruch in Euro bestimmen. Der Anspruch ist immer ein Geldbetrag und richtet sich gegen die Erben.

Schritt 1: Gesetzlichen Erbteil bestimmen

Zur ersten Ordnung gehören die Abkömmlinge (Kinder, Enkel usw.). Das Ehegattenerbrecht richtet sich gesondert nach § 1931 BGB und steht neben den Ordnungen der Verwandtenerbfolge. Bei Zugewinngemeinschaft erhält der Ehegatte neben Abkömmlingen regelmäßig die Hälfte (§ 1931 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 1371 Abs. 1 BGB). Bei Gütertrennung (§ 1414 BGB) erbt der Ehegatte neben einem Kind 1/2, neben zwei Kindern 1/3 und bei drei oder mehr Kindern 1/4 (§ 1931 Abs. 4 BGB). Eltern erben nur, wenn keine Abkömmlinge vorhanden sind.

Ist der gesetzliche Erbteil bekannt, wird für den Pflichtteil die Hälfte dieses Anteils angesetzt. Beispiel: Ein Kind hätte gesetzlich Anspruch auf 1/2 des Nachlasses. Der Pflichtteil beträgt dann 1/4. Bei mehreren Kindern wird der Pflichtteil anteilig aufgeteilt.

Schritt 2: Nachlasswert bestimmen

Zur Ermittlung des Nachlasswertes werden alle Vermögenswerte des Erblassers zusammengerechnet und Verbindlichkeiten abgezogen. Maßgeblich ist der Verkehrswert der Vermögensgegenstände am Todestag. Auch Immobilien, Unternehmensanteile, Kunst oder digitale Vermögenswerte sind zu berücksichtigen, wenn sie zum Nachlass gehören. Nicht immer ist der Marktwert offensichtlich – häufig werden Sachverständige oder Gutachter beauftragt, um den realistischen Wert festzustellen.

Vom Bruttonachlass werden anschließend Schulden, Bestattungskosten und weitere Nachlassverbindlichkeiten abgezogen. Nur der verbleibende Betrag gilt als Nachlasswert. Auf dieser Basis erfolgt dann die Berechnung des Pflichtteils.

Ihr Muster "Nachlassverzeichnis":

Sofort und individualisiert mit KI erstellen!

- Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent formuliert auf Basis Ihrer Angaben ein individuelles Nachlassverzeichnis, das Sie anschließend direkt verwenden können – inklusive der relevanten Aktiva und Passiva.

- Keine Anmeldung erforderlich.

- Kostenlos im Browser.

Schritt 3: Pflichtteilsquote anwenden

Die Pflichtteilsquote ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Sie wird mit dem ermittelten Nettonachlass multipliziert. Das Ergebnis ist der Anspruch in Euro. Dabei spielt es keine Rolle, ob Vermögen in Form von Immobilien, Wertpapieren oder Barvermögen besteht. Entscheidend ist allein der Gesamtwert.

Pflichtteilsansprüche sind Nachlassverbindlichkeiten (§ 1967 Abs. 2 BGB). Ohne Ergänzungsansprüche entspricht die Summe der Pflichtteile rechnerisch der Hälfte der gesetzlichen Erbquoten. Durch Pflichtteilsergänzung (§ 2325 BGB) können Zahlungen im Einzelfall den tatsächlichen Nettonachlass übersteigen.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Wie hoch ist der Pflichtteil bei Kindern? Beispiele für 1 bis 4 Kinder

Die Höhe des Pflichtteils hängt von der gesetzlichen Erbquote, der Zahl der Kinder und dem tatsächlichen Nachlasswert ab. Die nachfolgenden Rechenbeispiele zeigen typische Konstellationen und erleichtern die eigene Einschätzung. Grundlage ist stets der Nettonachlass nach Abzug aller Nachlassverbindlichkeiten.

Pflichtteil bei Kindern – gesetzliche Quoten im Überblick

Nach § 2303 BGB steht jedem Kind die Hälfte seines gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil zu. Gibt es mehrere Kinder, wird die Erbquote zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die Berechnung erfolgt unabhängig davon, ob es sich um eheliche, nichteheliche oder adoptierte Kinder handelt. Entscheidend ist allein das gesetzliche Erbrecht. Hinweis: Die Quoten ändern sich bei anderem Güterstand (z. B. Gütertrennung) und/oder wenn keine (Ehe-)Partner vorhanden sind. Beispielsweise beträgt der gesetzliche Erbteil des Ehegatten bei Gütertrennung neben einem Kind 1/2, neben zwei Kindern 1/3, bei drei oder mehr Kindern 1/4 (§ 1931 Abs. 4 BGB).

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich der Pflichtteil abhängig von der Kinderzahl verändert. Sie geht von einer Zugewinngemeinschaft aus, in der der überlebende Ehegatte neben den Kindern erbt.

| Anzahl Kinder | Gesetzlicher Erbteil des Kindes | Pflichtteilsquote |

|---|---|---|

| 1 Kind | 1/2 | 1/4 |

| 2 Kinder | 1/4 | 1/8 |

| 3 Kinder | 1/6 | 1/12 |

| 4 Kinder | 1/8 | 1/16 |

Wie hoch ist der Pflichtteil bei 500.000 Euro Nachlass - typische Berechnungsbeispiele

Je nach Familienkonstellation unterscheidet sich die Höhe des Pflichtteils deutlich. Die folgende Tabelle veranschaulicht gängige Fälle bei einem Nachlasswert von 500.000 Euro. Annahme: weder Verwandte der 2. Ordnung (Eltern und deren Abkömmlinge) noch Großeltern vorhanden; sonst läge der gesetzliche Erbteil des Ehegatten (bei Zugewinngemeinschaft) z. B. neben Eltern/Geschwistern bei 3/4 (§ 1931 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 1371 Abs. 1 BGB), Pflichtteil dann 3/8.

| Konstellation | Gesetzlicher Erbteil | Pflichtteil | Betrag in Euro |

|---|---|---|---|

| Ehepartner enterbt, keine Kinder | 1/1 | 1/2 | 250.000 € |

| Ein Kind enterbt, Ehepartner vorhanden | 1/2 | 1/4 | 125.000 € |

| Zwei Kinder, ein Kind enterbt, Ehepartner vorhanden | 1/4 | 1/8 | 62.500 € |

| Drei Kinder, ein Kind enterbt, kein Ehepartner | 1/3 | 1/6 | 83.333 € |

Die Tabellenwerte zeigen Durchschnittswerte. In der Praxis wird der Pflichtteil nach dem tatsächlichen Nachlasswert berechnet, der Immobilien, Konten, Wertpapiere und bewegliche Gegenstände umfasst. Auch Schulden oder offene Darlehen mindern den Wert. Bei komplizierten Nachlasssituationen empfiehlt sich eine professionelle Wertermittlung, um Streit über die Berechnung zu vermeiden.

Wer seinen Pflichtteilsanspruch mit Kenntnis der Rechtslage und einer klugen Verhandlungsstrategie verfolgt, hat gute Erfolgsaussichten. Ein finanzielles Polster ermöglicht es, Druck aufzubauen und notfalls auch den Rechtsweg durchzustehen. In der Praxis zahlt sich ein sachliches, hartnäckiges Vorgehen meist aus – Fakten sammeln, Fristen beachten und im Zweifel anwaltliche Unterstützung hinzuziehen.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz

Welche Rolle spielt der Güterstand bei der Pflichtteilsberechnung?

Der Güterstand bestimmt, wie hoch der Erbteil des überlebenden Ehegatten ist und beeinflusst damit direkt die Höhe der Pflichtteile der übrigen Berechtigten. Je nach Ehemodell – Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung oder Gütergemeinschaft – ändert sich die gesetzliche Erbquote und damit auch der Ausgangswert für die Pflichtteilsberechnung.

Zugewinngemeinschaft: der Regelfall

Leben Ehegatten ohne besonderen Ehevertrag, gilt automatisch die Zugewinngemeinschaft (§ 1363 BGB). Im Erbfall erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel als pauschaler Zugewinnausgleich (§ 1371 BGB). Dadurch erhält der Ehegatte neben Kindern in der Regel die Hälfte des Nachlasses. Kinder teilen sich die andere Hälfte zu gleichen Teilen.

Für Pflichtteilsberechtigte bedeutet das: Der Pflichtteil des Ehegatten beträgt regelmäßig ein Viertel, während jedes Kind – bei Enterbung – die Hälfte seines gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil verlangen kann. Wird der Ehegatte enterbt, steht ihm bei Zugewinngemeinschaft der sogenannte kleine Pflichtteil zu, berechnet aus dem nicht erhöhten gesetzlichen Erbteil (§ 1371 Abs. 2, 3 BGB), sowie daneben der güterrechtliche Zugewinnausgleich. Ein großer Pflichtteil (aus dem nach § 1371 Abs. 1 erhöhten Erbteil) besteht nicht.

Gütertrennung: individuelle Vereinbarung

Bei Gütertrennung (§ 1414 BGB) wird kein pauschaler Zugewinnausgleich gewährt. Jeder Ehegatte behält sein Vermögen getrennt. Stirbt ein Ehegatte, erhält der überlebende Ehegatte seinen gesetzlichen Erbteil ohne Erhöhung. Neben einem Kind beträgt er 1/2, neben zwei Kindern 1/3, bei drei oder mehr Kindern 1/4 (§ 1931 Abs. 4 BGB). Die Kinder teilen sich den Rest zu gleichen Teilen.

Diese Verteilung wirkt sich unmittelbar auf die Pflichtteilsquote aus. Wird etwa ein Kind enterbt, beträgt sein Pflichtteil bei zwei Kindern 1/6 des Nachlasses. Bei größeren Familien sinkt der Anteil entsprechend. Damit können Unterschiede von mehreren zehntausend Euro entstehen, je nachdem, welcher Güterstand vereinbart war.

Gütergemeinschaft: gemeinsames Vermögen

Bei der Gütergemeinschaft (§ 1415 BGB) wird das Vermögen der Ehegatten gemeinschaftlich verwaltet. Beim Tod eines Ehegatten fällt nur dessen Anteil am Gesamtgut (§ 1482 S. 1 BGB) – neben etwaigem Sonder- und Vorbehaltsgut – in den Nachlass. Für die Erbquote des überlebenden Ehegatten gilt § 1931 BGB ohne § 1371-Erhöhung: neben Abkömmlingen 1/4, neben Verwandten der 2. Ordnung 1/2; bei entfernteren Verwandten kann der Ehegatte allein erben.

Da der Nachlass nur das hälftige Gesamtgut umfasst, fällt der Pflichtteil der Kinder hier oft geringer aus. Gleichzeitig ist die Abgrenzung zwischen Eigenvermögen und Gesamtgut komplex und sollte sorgfältig dokumentiert werden. Unklare Zuordnungen führen häufig zu Nachlassstreitigkeiten oder fehlerhaften Pflichtteilsberechnungen.

Pflichtteil berechnen: Meine weiteren Artikel

Pflichtteil berechnen: Meine weiteren Artikel

Pflichtteil Ehegatte: Ihr gesetzlicher MindestanspruchAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Ehegatte: Ihr gesetzlicher MindestanspruchAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 30. November 2025 Pflichtteil entziehen: Wann ist ein Ausschluss möglich?Autor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil entziehen: Wann ist ein Ausschluss möglich?Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 30. November 2025 Pflichtteil einfordern: Schritte, Fristen & AnforderungenAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil einfordern: Schritte, Fristen & AnforderungenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 13. Januar 2025 Pflichtteil einklagen: Wann lohnt sich die Klage?Autor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil einklagen: Wann lohnt sich die Klage?Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 26. März 2025 Pflichtteil Erbe Eltern: Was Mutter & Vater zustehtAutor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Erbe Eltern: Was Mutter & Vater zustehtAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 21. März 2025 Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz

Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 8. März 2025

Was kann vom Pflichtteil abgezogen werden? Nachlassbewertung erklärt

Bei der Berechnung des Pflichtteils zählt nicht der Bruttonachlass, sondern nur der tatsächliche Wert nach Abzug aller Verbindlichkeiten. Dazu gehören Schulden, Beerdigungskosten und bestimmte Erbfallkosten. Außerdem müssen Vermögenswerte wie Immobilien, Unternehmen, Kunst oder digitale Güter realistisch bewertet werden. Eine korrekte Nachlassbewertung ist entscheidend, um Streit über die Pflichtteilshöhe zu vermeiden.

Nachlassverbindlichkeiten richtig abziehen (§ 1967 BGB)

Nachlassverbindlichkeiten sind alle Schulden, die der Erblasser hinterlässt, sowie bestimmte Kosten des Erbfalls. Sie mindern den Nachlasswert und damit auch die Höhe des Pflichtteils. Dazu zählen laufende Kredite, offene Steuerforderungen oder auch der Zugewinnausgleich des Ehegatten.

- Erblasserschulden: Dazu gehören Darlehen, Steuerschulden, unbezahlte Rechnungen oder Unterhaltsrückstände.

- Erbfallschulden: Angemessene Bestattungskosten, Nachlassverwaltung oder Kosten für die Erstellung des Nachlassverzeichnisses.

- Zugewinnausgleich: Wird der überlebende Ehegatte nicht Erbe (z. B. nach Ausschlagung), ist der güterrechtliche Zugewinnausgleich als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen (§ 2311 Abs. 1 S. 1, § 1967 BGB). Bei Erbquote-Erhöhung nach § 1371 Abs. 1 erfolgt kein gesonderter Abzug.

Immobilienbewertung und Wertgutachten im Pflichtteil

Immobilien bilden häufig den größten Teil des Nachlasses. Für die Pflichtteilsberechnung zählt der Verkehrswert am Todestag. Dieser kann durch Vergleichswerte, Bodenrichtwerte oder ein Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen ermittelt werden. Belastungen wie Nießbrauch oder Wohnrechte mindern den Wert der Immobilie und müssen berücksichtigt werden.

- Verkehrswert: Maßgeblich ist der objektive Marktwert zum Zeitpunkt des Todes.

- Belastungen: Wohnrechte, Nießbrauch und laufende Mietverhältnisse reduzieren den ansetzbaren Wert.

- Wertgutachten: Ein Gutachten schafft Beweissicherheit und kann von Pflichtteilsberechtigten nach § 2314 BGB verlangt werden.

Kunst, Schmuck und Sammlungen bewerten

Auch Kunstwerke, Schmuck oder Sammlungen gehören zum Nachlass und müssen bewertet werden. Maßgeblich ist der Marktwert, der sich meist aus Auktionen oder Fachgutachten ergibt. Emotionale Werte spielen keine Rolle. Bei wertvollen Einzelstücken kann ein Spezialgutachten erforderlich sein, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.

- Marktwert: Aktuelle Verkaufspreise vergleichbarer Objekte sind entscheidend.

- Zustand: Erhaltungszustand und Echtheit beeinflussen den Wert erheblich.

- Nachweise: Rechnungen, Expertisen oder Zertifikate dienen als Belege gegenüber Pflichtteilsberechtigten.

Digitale Vermögenswerte und Krypto-Assets

Digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Online-Konten oder digitale Lizenzen sind Teil des Nachlasses, sofern sie im Eigentum des Erblassers standen. Ihr Wert richtet sich nach dem Kurs oder Marktwert am Todestag. Für die Berechnung des Pflichtteils ist wichtig, dass die Zugangsdaten vorhanden und die Werte nachvollziehbar sind.

- Krypto-Wallets: Nachweis über Besitz, Bestand und Zugang ist erforderlich.

- Online-Konten: Guthaben auf Plattformen oder digitalen Wallets zählen als Vermögenswerte.

- Bewertung: Kurswert zum Todeszeitpunkt oder durchschnittlicher Marktpreis des letzten Handelstages.

Unternehmen und Beteiligungen im Pflichtteil

Gehören Unternehmensanteile oder Beteiligungen zum Nachlass, muss deren Wert ebenfalls berücksichtigt werden. Für Kapitalgesellschaften gilt der Verkehrswert oder – bei fehlendem Marktpreis – der Ertragswert nach IDW S1. Bei Personengesellschaften sind Gewinnanteile, Kapitalanteil und Firmenwert maßgeblich. Auch Abfindungsklauseln im Gesellschaftsvertrag können den ansetzbaren Wert beeinflussen.

- Bewertungsmethode: Ertragswert- oder vereinfachtes Bewertungsverfahren nach steuerlichen Vorgaben.

- Gesellschaftsvertrag: Abfindungs- oder Nachfolgeklauseln können den Pflichtteil mindern.

- Liquidität: Pflichtteilsansprüche können gestundet werden, wenn die Auszahlung das Unternehmen gefährden würde (§ 2331a BGB).

Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.

- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.

- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

Wie beeinflussen Schenkungen die Höhe des Pflichtteils?

Schenkungen zu Lebzeiten des Erblassers können den Pflichtteil beeinflussen, wenn sie den Nachlass verringern. Nach § 2325 BGB haben Pflichtteilsberechtigte Anspruch auf Pflichtteilsergänzung, wenn innerhalb der letzten zehn Jahre Vermögenswerte verschenkt wurden. Der Wert solcher Schenkungen wird teilweise wieder dem Nachlass hinzugerechnet und erhöht damit den Pflichtteilsanspruch.

Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) – Grundprinzip

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch gleicht aus, dass Schenkungen den Nachlass künstlich mindern. Maßgeblich ist der Wert der Zuwendung im Zeitpunkt der Schenkung, abzüglich einer jährlichen Abschmelzung. Je länger die Schenkung zurückliegt, desto geringer wirkt sie sich aus. Nach zehn Jahren bleibt sie unberücksichtigt.

| Jahr der Schenkung vor dem Tod | Berücksichtigter Anteil am Schenkungswert |

|---|---|

| im 1. Jahr | 100 % |

| im 2. Jahr | 90 % |

| im 3. Jahr | 80 % |

| im 4. Jahr | 70 % |

| im 5. Jahr | 60 % |

| im 6. Jahr | 50 % |

| im 7. Jahr | 40 % |

| im 8. Jahr | 30 % |

| im 9. Jahr | 20 % |

| im 10. Jahr | 10 % |

Sonderfälle: Ehegattenschenkungen und Nießbrauch

Ehegattenübertragungen: Nach § 2325 Abs. 3 S. 3 BGB beginnt die Zehnjahresfrist bei Zuwendungen an den Ehegatten grundsätzlich nicht vor Auflösung der Ehe. Daher werden solche Zuwendungen beim Erbfall regelmäßig voll berücksichtigt (keine jährliche Abschmelzung). Nießbrauch oder Wohnrecht (Nutzungsvorbehalt): Die Frist beginnt erst, wenn der Erblasser den wirtschaftlichen Nutzen vollständig aufgegeben hat. Bei vorbehaltenem lebenslangen Nießbrauch läuft die Frist bis zur Aufgabe/Beendigung nicht an (BGH).

- Ehegattenübertragungen: Praktisch häufig volle Anrechnung bis zum Erbfall; Fristbeginn erst mit Auflösung der Ehe.

- Nießbrauch oder Wohnrecht: Fristbeginn erst bei tatsächlicher Aufgabe der Nutzung.

- Gemischte Schenkung: Teilweise Gegenleistung (z. B. Wohnrecht gegen Unterhalt) wird anteilig berücksichtigt.

Lebensversicherung und Pflichtteilsergänzung

Widerrufliches Bezugsrecht: Die Zuwendung gilt erst mit dem Tod als ausgeführt (Schenkung auf den Todesfall), die Zehnjahresfrist greift daher nicht. Für die Pflichtteilsergänzung ist nach der Rechtsprechung regelmäßig der Rückkaufswert der Versicherung im Zeitpunkt des Erbfalls maßgeblich – nicht die volle Auszahlungssumme.

Unwiderrufliches Bezugsrecht: Die Zuwendung erfolgt bereits mit Einrichtung des unwiderruflichen Bezugsrechts; hier kann die Zehnjahresfrist ab diesem Zeitpunkt laufen. Maßgeblich ist der Wert der Zuwendung nach der im Einzelfall einschlägigen Bewertungsmethode (u. a. Rückkaufswert/Gegenwartswert). Praxishinweis: Zur Beurteilung sind Police, Bezugsrechtserklärungen und Nachweise zu Prämien/Rückkaufswert heranzuziehen.

- Bezugsrecht widerruflich: Zuwendung erst beim Tod; maßgeblich ist regelmäßig der Rückkaufswert.

- Bezugsrecht unwiderruflich: Fristbeginn mit Einrichtung des Bezugsrechts; Wert nach Einzelfall.

- Unterlagen: Police, Bezugsrecht, Prämien- und Rückkaufswertnachweise anfordern.

Wie kann ich den Pflichtteil berechnen und durchsetzen?

Wer enterbt wurde oder einen zu geringen Anteil erhalten hat, muss den Pflichtteil aktiv geltend machen. Der Anspruch entsteht mit dem Tod des Erblassers und richtet sich gegen die Erben. Wichtig sind vollständige Informationen über den Nachlass und eine rechtzeitige Geltendmachung, da der Anspruch nach drei Jahren verjährt. Grundlage ist § 2314 BGB, der einen umfassenden Auskunftsanspruch gewährt.

Auskunftsanspruch und Nachlassverzeichnis

Pflichtteilsberechtigte können von den Erben verlangen, ein vollständiges Nachlassverzeichnis vorzulegen. Dieses muss alle Vermögenswerte, Schulden und Schenkungen enthalten. Auf Wunsch ist ein notarielles Nachlassverzeichnis zu erstellen. Nur auf Basis dieser Unterlagen lässt sich der Pflichtteil korrekt berechnen und belegen. Außerdem können Pflichtteilsberechtigte Einsicht in Kontoauszüge, Grundbuchauszüge oder Versicherungsunterlagen verlangen. Zum Auskunftsanspruch gehören auch Angaben zu lebzeitigen Schenkungen (§ 2325 BGB) und – auf Verlangen – die Erstellung eines notariellen Nachlassverzeichnisses; die Erben haben hierzu die erforderlichen Nachweise beizubringen.

- Umfang: Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Todeszeitpunkt.

- Belege: Kontoauszüge, Wertpapiernachweise, Gutachten, Versicherungen.

- Notarielles Verzeichnis: Auf Wunsch des Berechtigten mit eidesstattlicher Versicherung der Erben.

Pflichtteilszusatzanspruch (§ 2305 BGB)

Erhält ein Pflichtteilsberechtigter zwar einen Anteil am Nachlass, dieser liegt jedoch unter dem gesetzlichen Pflichtteil, entsteht ein sogenannter Zusatzanspruch. Er gleicht die Differenz zwischen Pflichtteil und erhaltenem Erbteil in Geld aus. Erhält der Pflichtteilsberechtigte statt einer Erbeinsetzung ein Vermächtnis, kann er dieses ausschlagen und den Pflichtteil verlangen (§ 2307 Abs. 1 S. 1 BGB) oder – wenn der Wert des Vermächtnisses unter dem Pflichtteil liegt – zusätzlich den Differenzbetrag als Zusatzpflichtteil fordern (§ 2307 Abs. 1 S. 2 BGB).

Pflegeleistungen (§ 2057a BGB): Erb-Ausgleich ja, Pflichtteil nein

Pflegeleistungen naher Angehöriger können nach § 2057a BGB unter Erben ausgeglichen werden, wenn ein Miterbe den Erblasser über längere Zeit gepflegt hat. Dieser Ausgleich betrifft jedoch ausschließlich die Erbquote und hat keinen Einfluss auf den Pflichtteil. Wer enterbt ist und nur den Pflichtteil verlangt, kann keine Anrechnung von Pflegeleistungen fordern oder sich darauf berufen. Der Ausgleich nach § 2057a BGB wirkt ausschließlich innerhalb der Erbengemeinschaft auf die Erbquoten; er erhöht oder mindert den Pflichtteil nicht.

- Geltung: Nur unter Miterben, nicht beim Pflichtteil.

- Ziel: Ausgleich besonderer Leistungen innerhalb der Erbengemeinschaft.

- Folge: Keine Erhöhung oder Minderung des Pflichtteils durch Pflegeleistungen.

Pflichtteil einfordern, Fristen und Verjährung

Der Pflichtteil muss aktiv eingefordert werden. Zunächst erfolgt die schriftliche Geltendmachung gegenüber den Erben. Diese sollten eine angemessene Frist zur Auskunft und Zahlung erhalten. Wird der Anspruch nicht erfüllt, kann er gerichtlich durchgesetzt werden. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem der Berechtigte vom Erbfall und seiner Enterbung Kenntnis erlangt hat (§ 195, § 199 BGB).

- Beginn der Frist: Ende des Jahres, in dem Kenntnis vom Erbfall besteht.

- Dauer: Drei Jahre; Unterbrechung durch Klage oder Mahnbescheid möglich.

- Beweis/Darlegung: Der Pflichtteilsberechtigte muss seine Berechtigung und den Anspruchsgrund darlegen; zur Bezifferung kann er sich auf den Auskunftsanspruch (§ 2314 BGB) stützen. Die Erben haben ein vollständiges (auf Wunsch notarielles) Nachlassverzeichnis vorzulegen.

Ihr Muster "Pflichtteil einfordern":

Sofort und individualisiert mit KI erstellen!

- Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent formuliert auf Basis Ihrer Angaben ein individuelles Schreiben an die Erben – inklusive Auskunftsverlangen und Zahlungsaufforderung.

- Keine Anmeldung erforderlich.

- Kostenlos im Browser.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich meinen Pflichtteil berechnen, wenn es mehrere Erben gibt?

Was passiert, wenn der Erbe die Auskunft über den Nachlass verweigert?

Kann ich meinen Pflichtteil auch dann fordern, wenn ich enterbt wurde?

Wie beeinflussen Schenkungen meinen Pflichtteil?

Was kann vom Pflichtteil abgezogen werden?

Quellenangaben und weiterführende Literatur

Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Pflichtteil berechnen:

Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz

Mein Name ist Dr. Stephan Seitz. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Seitdem verbinde ich juristisches Fachwissen mit meinen eigenen Erfahrungen im Erbrecht und lasse dieses Wissen in meinen Ratgeber einfließen. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.

Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich selbst Teil einer Erbengemeinschaft war. Ich habe die Spannungen, rechtlichen Fragen und Unsicherheiten, die viele Miterben belasten, hautnah erlebt. Mit HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft möchte ich juristische Grundlagen und Lösungswege verständlich darstellen und so Orientierung bieten.

Meine Inhalte sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.

Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!