Ausschluss Erbe: Enterbung, Erbverzicht & Pflichtteil

Zuletzt aktualisiert:

Ihre Lesezeit:

Ausschluss Erbe

- Ausschluss vom Erbe ist möglich. Ein gesetzlicher Erbe kann durch Enterbung oder Verzicht vom Erbe ausgeschlossen werden. Auch die Erbunwürdigkeit führt zu einem dauerhaften Ausschluss, sodass der Betroffene nichts erhält.

- Der Pflichtteil bleibt oft bestehen. Trotz Enterbung haben nahe Verwandte in der Regel Anspruch auf einen Pflichtteil, der die Hälfte des gesetzlichen Erbteils beträgt. Dieser Anspruch muss jedoch aktiv eingefordert werden und verjährt nach drei Jahren.

- Erbunwürdigkeit führt zum kompletten Verlust. Eine Person gilt als erbunwürdig, wenn sie den Erblasser schwer geschädigt hat, was auch den Verlust des Pflichtteils zur Folge hat. Der Ausschluss muss jedoch gerichtlich festgestellt werden und tritt nicht automatisch ein.

Inhaltsverzeichnis

- Ausschluss Erbe: Was bedeutet das?

- Ausschluss Erbfolge: Wie wird jemand enterbt?

- Pflichtteil: Wann besteht er trotz Enterbung?

- Pflichtteilsentziehung: Voraussetzungen für den vollständigen Entzug

- Erbunwürdig: Wann verliert ein Erbe wirklich alles?

- Erbverzicht und Erbschaft ausschlagen

- Pflichtteilsverzicht und Pflichtteilsbeschränkung

- Ausschluss Erbe im Berliner Testament: Was ist zu beachten?

Herbert – Ihr digitaler Erb-Assistent

- Auswertung aller Inhalte der Webseite mittels KI. Stellen Sie Ihre Frage und erhalten Sie eine individuelle Antwort!

- Auch wenn die Antwort von Herbert so formuliert sein könnte, stellt sie keine Beratung für Ihren Einzelfall dar. KI-Ergebnisse können fehlerhaft sein. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Durch die Nutzung von Herbert stimmen Sie der Datenverarbeitung Ihrer Eingaben entsprechend der Datenschutzerklärung zu. Personenbezogene Daten dürfen keinesfalls übermittelt werden.

Ausschluss Erbe: Was bedeutet das?

Wenn es um den Ausschluss vom Erbe (auch Ausschluss Erbfolge genannt) geht, steht meist die Frage im Raum, warum ein gesetzlicher Erbe trotz eigentlich bestehender Erbansprüche nichts erhält.

- Dieser Ausschluss kann beispielsweise durch eine Enterbung oder den Verzicht auf das Erbe erreicht werden.

- Auch die Erbunwürdigkeit kann dafür sorgen, dass jemand dauerhaft aus der Erbfolge entfernt wird und dadurch sogar den Pflichtteil verliert.

Wichtig ist dabei, dass Sie unterscheiden, ob nur das gesetzliche Erbrecht entfällt oder ob auch ein kompletter Verlust des Pflichtteils eintreten kann.

Gesetzliche Erben sind zum Beispiel Ehegatten oder Abkömmlinge (Kinder, Enkel). Werden sie durch ein Testament oder einen Erbvertrag ausgeschlossen, spricht man umgangssprachlich von einer Enterbung.

Dennoch verbleibt bei engen Verwandten ein Pflichtteilsanspruch. Erst wenn auch dieser Anspruch durch eine wirksame Pflichtteilsentziehung oder einen Pflichtteilsverzicht entfällt, geht der Enterbte wirklich vollständig leer aus.

In der Praxis kann es nur in Ausnahmefällen zum gänzlichen Verlust des Pflichtteils kommen, etwa durch eine Pflichtteilsentziehung gemäß § 2333 BGB oder wenn jemand erbunwürdig ist (siehe unten). Fehlt ein solcher Entziehungsgrund, verbleibt dem Betroffenen zumindest sein Pflichtteilsrecht.

Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?*

- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Chancen und Risiken

- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten

- Ortsunabhängig, einfach und digital

Ausschluss Erbfolge: Wie wird jemand enterbt?

Der klassische Weg zum Ausschluss von der Erbfolge ist die Enterbung durch Testament oder Erbvertrag. Der Erblasser formuliert darin, dass ein gesetzlich Erbberechtigter nichts erhalten soll, oder bestimmt schlicht andere Personen zu Alleinerben. In beiden Fällen ist der Ausschluss von der Erbfolge erreicht, weil der Betroffene nicht Erbe wird.

Auch eine vormals als Erbe eingesetzte Person kann erneut enterbt werden, wenn der Erblasser sein Testament ändert. Entscheidend ist immer der letzte Wille.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Pflichtteil: Wann besteht er trotz Enterbung?

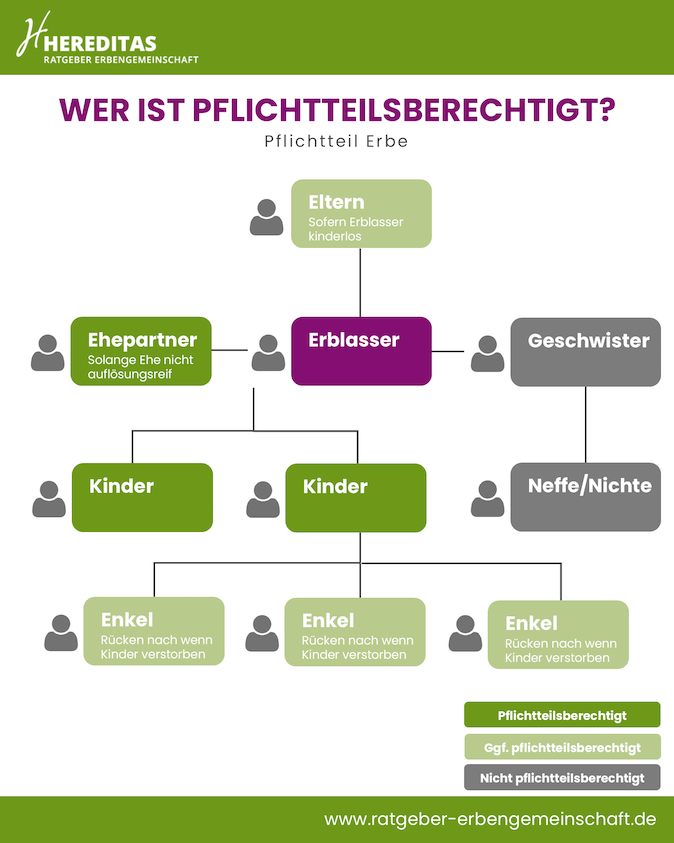

Wird ein gesetzlicher Erbe enterbt, erhält er zwar keinen Erbteil, doch das Gesetz sichert nahen Verwandten (zum Beispiel Kindern oder dem Ehepartner) einen Pflichtteil als Mindestbeteiligung. Dieser Anspruch ist ein Geldbetrag in Höhe der Hälfte dessen, was der Betroffene gesetzlich geerbt hätte. So soll ein totaler Ausschluss vom Erbe vermieden werden, wenn keine gravierenden Gründe für eine Pflichtteilsentziehung vorliegen.

Der Pflichtteil muss aktiv eingefordert werden und verjährt regulär in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Erblasser verstorben ist und der Pflichtteilsberechtigte von der Enterbung sowie der Person des Erben Kenntnis erlangt hat (§ 199 Abs. 1 BGB). Wird nicht rechtzeitig gehandelt, kann der Anspruch verfallen. Erhöht haben kann sich der Pflichtteil, wenn Schenkungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod getätigt wurden (Pflichtteilsergänzung).

| Personenkreis | Pflichtteilsberechtigt? | Hinweis |

|---|---|---|

| Kinder, Enkel | Ja | Abkömmlinge des Erblassers (1. Ordnung) |

| Ehepartner | Ja | Unabhängig vom Güterstand, mit Sonderregeln |

| Eltern des Erblassers | Nur, wenn keine Kinder vorhanden sind | 2. Ordnung |

| Geschwister, Nichten, Neffen | Nein | Kein Pflichtteilsrecht |

Auch wenn Sie jemanden enterben, bleibt der Pflichtteil oft bestehen. Dieser gesetzlich garantierte Mindestanspruch kann nicht einfach ignoriert werden. Wenn Sie den Pflichtteil entziehen möchten, müssen schwerwiegende Gründe vorliegen, die im Testament klar benannt werden. Prüfen Sie sorgfältig, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz

Pflichtteilsentziehung: Voraussetzungen für den vollständigen Entzug

Der Erblasser kann den Pflichtteil nur in sehr engen Ausnahmefällen entziehen. Diese Fälle sind in § 2333 BGB geregelt.

- Schwere Straftaten: Wenn der Pflichtteilsberechtigte dem Erblasser nach dem Leben getrachtet oder eine ähnliche Tat begangen hat.

- Verletzung familiärer Pflichten: Etwa bei grober Vernachlässigung von Unterhaltspflichten gegenüber dem Erblasser.

- Schweres Fehlverhalten: Zum Beispiel eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung. Hier ist der Entzug nur möglich, wenn dem Erblasser die Beteiligung des Täters am Nachlass unzumutbar wäre (§ 2333 Abs. 1 Nr. 4 BGB).

Eine bloße familiäre Abneigung, Meinungsverschiedenheiten oder lange Funkstille reichen dagegen nicht aus. Zudem muss der Entziehungsgrund bereits im Testament genau benannt werden. Kennt der Erblasser erst später die notwendigen Tatsachen, sollte er sein Testament aktualisieren.

Soll die Pflichtteilsentziehung wirksam sein, muss der Erblasser den Entzugsgrund also konkret benennen. Kommt es nachträglich zu einer Verzeihung, ist der Entzug unwirksam. Verzeihung bedeutet, dass der Erblasser den Vorfall vergibt und am Ende doch nicht möchte, dass der Pflichtteil entfällt.

Ausschluss Erbe: Meine weiteren Artikel

Ausschluss Erbe: Meine weiteren Artikel

Erbschein beantragen: Notwendigkeit, Vorgehen und KostenAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbschein beantragen: Notwendigkeit, Vorgehen und KostenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024 Erbvertrag: Vertragliche Bindung auf den TodesfallAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbvertrag: Vertragliche Bindung auf den TodesfallAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024 Erbverzicht: Warum, wie und welche FolgenAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbverzicht: Warum, wie und welche FolgenAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024 Gesetzliche Erbfolge: Wer erbt wann?Autor: Dr. Stephan Seitz

Gesetzliche Erbfolge: Wer erbt wann?Autor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024 Internationales Erbrecht: Erblasser oder Erbe im AuslandAutor: Dr. Stephan Seitz

Internationales Erbrecht: Erblasser oder Erbe im AuslandAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024 Erbrecht: Praxiswissen für Miterben einer ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz

Erbrecht: Praxiswissen für Miterben einer ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz

Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024

Erbunwürdig: Wann verliert ein Erbe wirklich alles?

Eine Person gilt als erbunwürdig, wenn sie den Erblasser schwer geschädigt oder dessen Verfügung von Todes wegen in gravierender Weise manipuliert hat. Bei Erbunwürdigkeit folgt ein kompletter Ausschluss vom Erbe und damit ein Verlust auch des gesetzlichen Pflichtteils (§§ 2339, 2345 BGB).

Fälle der Erbunwürdigkeit

- Tötung oder Tötungsversuch: Der Erbe hat den Erblasser getötet oder dies zumindest versucht.

- Beeinflussung durch Drohung oder Täuschung: Etwa bei Testamentsfälschung oder -vernichtung.

- Verhinderung einer Verfügung: Der Erblasser konnte wegen des Erben keine letztwillige Verfügung errichten.

Erbunwürdigkeit bedeutet also zugleich eine Pflichtteilsunwürdigkeit, da mit der Aberkennung der Erbenstellung automatisch auch der Pflichtteilsanspruch erlischt. Das Gesetz behandelt den Unwürdigen so, als wäre er nie erbberechtigt gewesen.

Die Erbunwürdigkeit tritt nicht automatisch ein. Sie muss nach dem Tod des Erblassers gerichtlich festgestellt werden. Nur ein rechtskräftiges Urteil kann zum Ausschluss von der Erbfolge führen.

Gerichtliches Verfahren: So wird Erbunwürdigkeit festgestellt

In der Praxis klagt meist ein Miterbe oder ein Pflichtteilsberechtigter, der sich einen Vorteil vom Ausschluss erhofft. Das Gericht prüft in einem Zivilverfahren, ob ein gesetzlicher Tatbestand der Erbunwürdigkeit vorliegt. Wird eine schwere Verfehlung rechtskräftig bestätigt, verliert der Erbe rückwirkend alle Ansprüche. Häufig wird ihm bereits vorsorglich untersagt, über Teile des Nachlasses zu verfügen.

Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass kein ausreichender Grund vorliegt, behält der Betroffene seine Erbenstellung. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich für alle Beteiligten, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen.

Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?*

- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Chancen und Risiken

- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten

- Ortsunabhängig, einfach und digital

Erbverzicht und Erbschaft ausschlagen

Ein Ausschluss von der Erbfolge kann auch freiwillig erfolgen.

Erbverzicht

Oft wird ein Erbverzicht zu Lebzeiten des Erblassers notariell vereinbart. Der Verzichtende wird dann rechtlich so behandelt, als wäre er beim Erbfall bereits verstorben. Dadurch entfällt nicht nur das gesetzliche Erbrecht, sondern auch der Pflichtteil, sofern der Vertrag dies ausdrücklich regelt.

Erbausschlagung

Die Erbausschlagung ist hingegen eine Entscheidung nach dem Tod des Erblassers. Wer ausschlagen möchte, muss dies innerhalb von sechs Wochen gegenüber dem Nachlassgericht erklären.

Wenn Sie als gesetzlicher Erbe ohne testamentarische Begünstigung ausschlagen, verlieren Sie in der Regel auch Ihren Pflichtteil. Wurden Sie hingegen als Erbe mit Beschränkungen eingesetzt, kann es sinnvoll sein, die Erbschaft auszuschlagen und stattdessen den Pflichtteil zu verlangen (§ 2306 BGB). Mitunter lohnt es sich zudem, eine Erbschaft mit ungünstiger Quote auszuschlagen, um einen höheren Anspruch über den Pflichtteil geltend zu machen.

Viele gesetzliche Erben zögern, eine Erbschaft anzunehmen, wenn hohe Schulden des Erblassers bekannt sind. Ist der Nachlass überschuldet, kann eine Ausschlagung sinnvoll sein, um nicht selbst in finanzielle Haftung zu geraten. Auch bei komplizierten Nachlassverhältnissen (zum Beispiel Streit in einer Erbengemeinschaft) kann eine Ausschlagung Konflikte vermeiden.

Wer sicher sein möchte, sollte vor der Ausschlagung den Nachlass möglichst genau prüfen oder eine Nachlassverwaltung bzw. ein Nachlassinsolvenzverfahren beantragen. So vermeiden Sie teure Fehlentscheidungen.

Pflichtteilsverzicht und Pflichtteilsbeschränkung

Anders als das bloße Nicht-Geltendmachen des Anspruchs ist der notarielle Pflichtteilsverzicht eine verbindliche Vereinbarung mit dem Erblasser. Wer verzichtet, verliert damit den Pflichtteil. Häufig wird dafür eine Abfindung gezahlt. Auf Wunsch kann der Verzicht auch für die Nachkommen des Verzichtenden gelten, sofern dies ausdrücklich eingeschlossen ist (§ 2346 Abs. 2 BGB).

Pflichtteilsbeschränkung

Eine Pflichtteilsbeschränkung führt nicht zum vollständigen Verlust des Pflichtteils, sondern senkt oder verteilt ihn. Beispiele dafür sind:

- Nießbrauch: Der Pflichtteilsberechtigte darf das Vermögen nutzen, aber nicht veräußern.

- Rente: Der Pflichtteil wird in regelmäßigen Raten ausgezahlt.

- Vorerbschaft: Erst nach dem Tod des Vorerben fällt der volle Anteil an einen Nacherben.

Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht (§ 2338 BGB)

Ein Sonderfall ist die sog. „Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht“. Der Erblasser kann den Pflichtteilsberechtigten zwar einsetzen, aber seinen Anteil zum Schutz vor Überschuldung oder Verschwendung entsprechend beschränken oder beschweren. Ziel ist, dem Berechtigten langfristig zu nutzen, indem zum Beispiel Gläubiger nicht direkt auf den Pflichtteil zugreifen können.

Die Beschränkung muss vom Erblasser eindeutig angeordnet sein, etwa über eine Testamentsvollstreckung oder eine Vor- und Nacherbschaftskonstruktion. Voraussetzung ist, dass der Erblasser gute Gründe hat – zum Beispiel, wenn der Pflichtteilsberechtigte stark verschuldet oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, sein Vermögen zu verwalten. Diese Variante ist komplex und sollte daher mit anwaltlicher oder notarieller Hilfe ausgestaltet werden.

Ausschluss Erbe im Berliner Testament: Was ist zu beachten?

Das Berliner Testament ist eine beliebte Form des Testaments unter Ehegatten, bei der sich beide zunächst gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. Die Kinder werden meistens als Schlusserben bedacht, sodass sie erst nach dem Tod beider Elternteile erben.

Allerdings können die Kinder beim ersten Erbfall (dem Tod eines Elternteils) trotzdem ihren Pflichtteil verlangen. Das mindert das Vermögen des überlebenden Ehegatten und kann finanziellen Druck erzeugen. Viele Ehepaare fügen deshalb eine Pflichtteilsstrafklausel ein: Wer beim ersten Elternteil den Pflichtteil verlangt, wird auch nach dem Tod des zweiten Elternteils auf den Pflichtteil beschränkt.

Damit soll verhindert werden, dass der überlebende Ehegatte in Schwierigkeiten gerät. Ein vollständiger Ausschluss vom Erbe für die Kinder ist aber nur möglich, wenn ein gesetzlicher Entziehungsgrund vorliegt – ansonsten bleibt das Pflichtteilsrecht bestehen.

E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“

- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!

- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!

- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!

Kommentare

Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!